岭南观点85 | 刘贯春教授发表论文探讨信息化如何助力企业税制优化

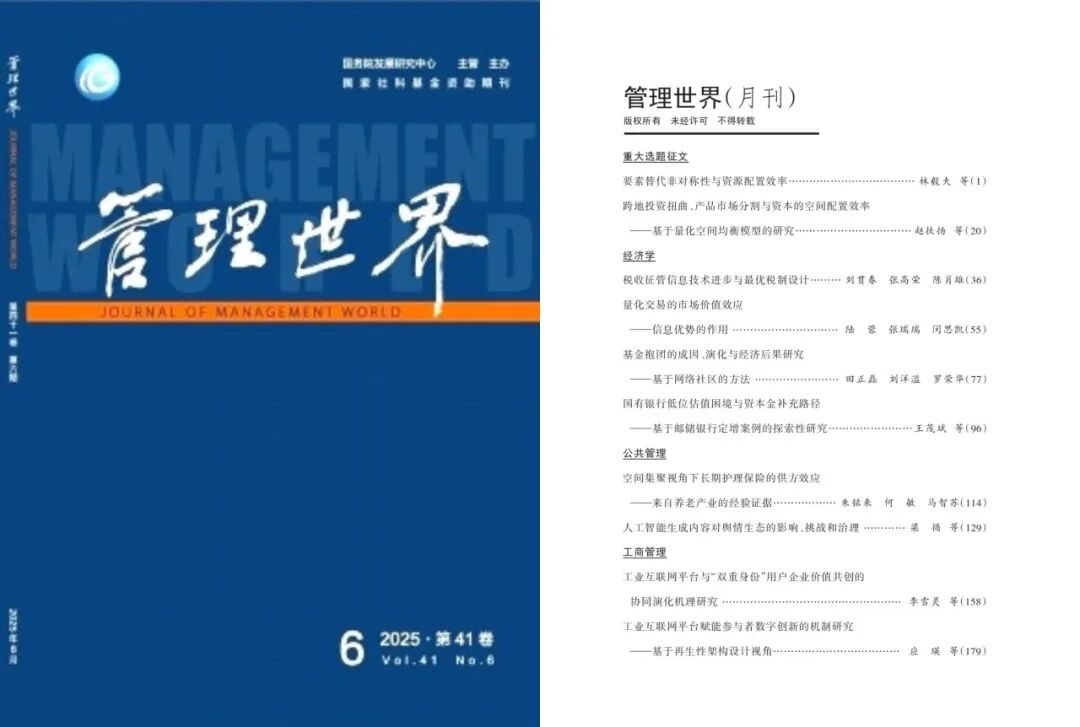

我院刘贯春教授、张高荣博士研究生与西南大学陈肖雄副教授合作的论文《税收征管信息技术进步与最优税制设计》于2025年6月在经济学中文顶级期刊《管理世界》发表。

2025年政府工作报告和二十届四中全会强调,我国当前经济政策的重点在于“稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好”。为此,政府部门出台了一系列的“减税降费”举措,但也使得各级财政体系持续承压。为兼顾缓解财政压力同时助力经济“稳增长”,有必要对税制设计进行优化。为有效打击企业逃税行为,中国推出了“金税工程”,有效提升了税务部门对于企业涉税信息的监督能力,缓解了各级政府与企业之间的信息不对称。鉴于信息技术应用能够有效提升政府部门的税收征管能力,2021年中共中央办公厅和国务院办公厅共同印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》强调,“要全面推进税收征管数字化升级和智能化改造”。在此背景下,该文试图为税收征管信息化转型背景下的税制设计提供一个理论框架,丰富中国情境下的最优税制设计理论。该文章的主要研究结论包括:

(1)当政府部门只关注税收收入单一目标时,伴随着税收征管信息技术进步,最优的法定税率与税收稽查强度理应向下调整。当政府部门同时关注税收收入与经济产出时,税收征管信息技术进步对最优法定税率与最优税收稽查强度的影响具有非线性特征。具体地,当政府部门对经济产出的关注度较低时,最优税制设计与单一目标情形保持一致,否则最优法定税率以及最优税收稽查强度理应向上调整。

(2)伴随着税收征管信息技术进步,最优税制设计的调整幅度与宏观经济形势和资本调整成本相关,且会对企业实际税负、经济产出、税收收入和社会无效损失产生重要影响。此外,税收征管信息技术进步有助于政府更好地平衡“稳增长”与“财政收入”目标。

(3)基于中国现实数据的反事实估算表明,在当前税收征管信息技术水平下,政府部门应将法定所得税税率下调8.17-8.80个百分点。虽然法定税率下调会使税收净收入减少30.10%-41.72%,但是经济产出将增加5.24%-5.46%,政府部门整体效用亦有所提高,社会无效损失则大幅降低29.16%-40.92%。

该文的学术贡献主要体现在以下三个方面:

第一,该文立足经典“A-S逃税模型”框架,从企业法定税率与稽查强度出发,为税收征管信息化背景下的最优税制设计提供了一个理论框架,丰富了中国情境下的最优税制设计理论。

第二,该文立足于政府部门视角,剖析了税收征管信息技术进步对于政府税收征管行为的影响,并在此基础上对税收征管信息化所引致的经济后果进行了评估。

第三,该文发现,加快推进税收征管信息化转型并据此调整所得税税收制度是解决当前税收政策面临两难局面的关键,为决策层调整企业所得税以缓解财政压力和助力经济“稳增长”提供了新思路。

作者简介

刘贯春

中山大学岭南学院教授、博士生导师,国家级青年人才、广东省自然科学基金杰出青年项目获得者,复旦大学经济学博士。

主要研究兴趣为财税与金融交叉、中国经济增长,研究成果发表于《经济研究》《管理世界》《经济学(季刊)》《管理科学学报》《世界经济》《中国工业经济》《金融研究》以及Journal of Law, Economics and Organization, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Population Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance等国内外知名期刊,主持国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金面上和青年项目等。