百年学人

传承百年中大经济学人奋斗精神

经济学,经世济民之学问,与国家治国理政和发展建设息息相关。中山大学自1924年创办伊始便成立有经济系,一百年来一代代中山大学经济学人坚定理想信念、扎根中国大地,以至诚报国的精神探求真理,以求真务实的态度严谨治学,扎实投身于经济学科的发展建设,为广大师生们留下了宝贵的财富。

陈启修(豹隐)

陈启修(豹隐)是我国早期马克思主义理论传播者,他早年认识李大钊,在其指引下开始学习马克思主义。1925年春,陈启修在朱德同志介绍下参加中国共产党。1926年陈启修开始担任中山大学法科科务委员会主席兼经济系主任,并在毛泽东创办的广州农民运动讲习所第六期讲授中国财政状况、经济常识、苏俄现状等课程。作为经济学家,他是中国第一个翻译《资本论》的译者,也翻译了日本最富盛名的马克思主义经济学家河上肇的《经济学大纲》,许多革命者正是从此书开始系统学习马克思主义经济学说。陈启修致力于构建完善的经济学理论体系,先后出版了《经济现象的体系》《新政治学》《科学的社会观》等学术著作。在抗战期间,他积极关注战时经济问题,主编和合著了《经济恐慌下的日本》《抗战建国纲领浅说》《战时财政新论》等。在1956年新中国成立后的第一次教授评级中,陈启修被评为“一级教授”。

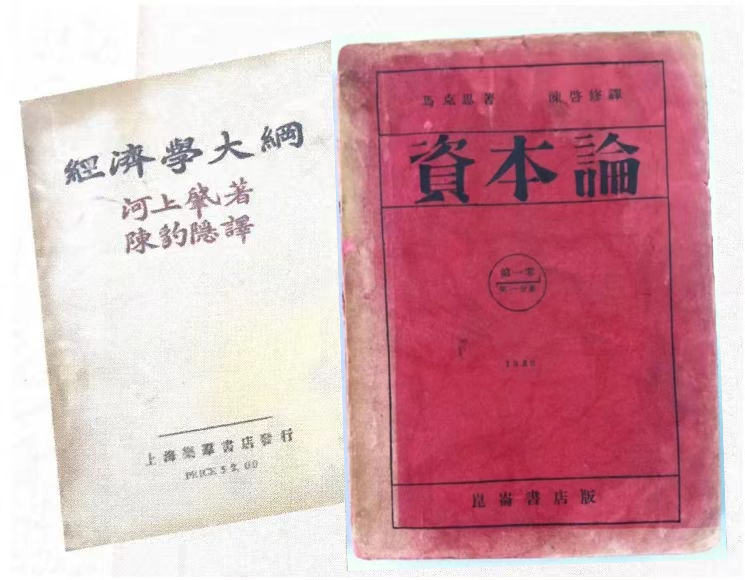

陈启修先生重要译著

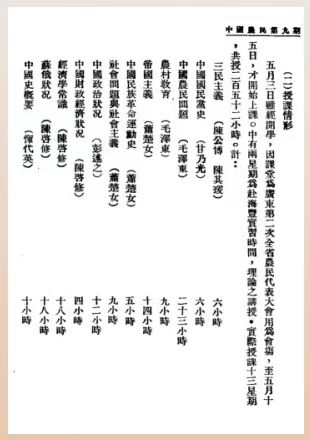

陈启修先生在第六届广州农民运动讲习所讲授“中国财政经济状况”、“经济学常识”、“苏俄现状”等课程的记录

何思敬

何思敬,原中山大学代理经济系主任,中国哲学家、法学家、马克思主义经典著作翻译家和教育家,被毛泽东称赞是一个“有正义感、有勇气、有学问”的人。1927年2月何思敬回国后受广东革命政府之聘到中山大学任教,多次在讲台上揭露蒋介石发动反革命政变的罪行,积极掩护拯救中共地下党员和革命青年。1932年5月,在韩托夫和沈志远介绍下,何思敬加入了中国共产党。在中山大学任教期间,他开设了“经济学”、“方法论”等课程,讲授《资本论》与《历史唯物主义》。在课堂上,他深入浅出的讲授辩证唯物主义的基本常识和社会发展规律的理论,介绍十月社会主义革命的意义,通俗而广泛地对青年进行启蒙教育,帮助他们树立革命的人生观,所讲授内容广受进步师生好评。在课余时间,何思敬收集了两广政治、经济、军事的情况,写成《关于红军西征的报告》,向党组织反映广东各阶层对红军的认识和反响。

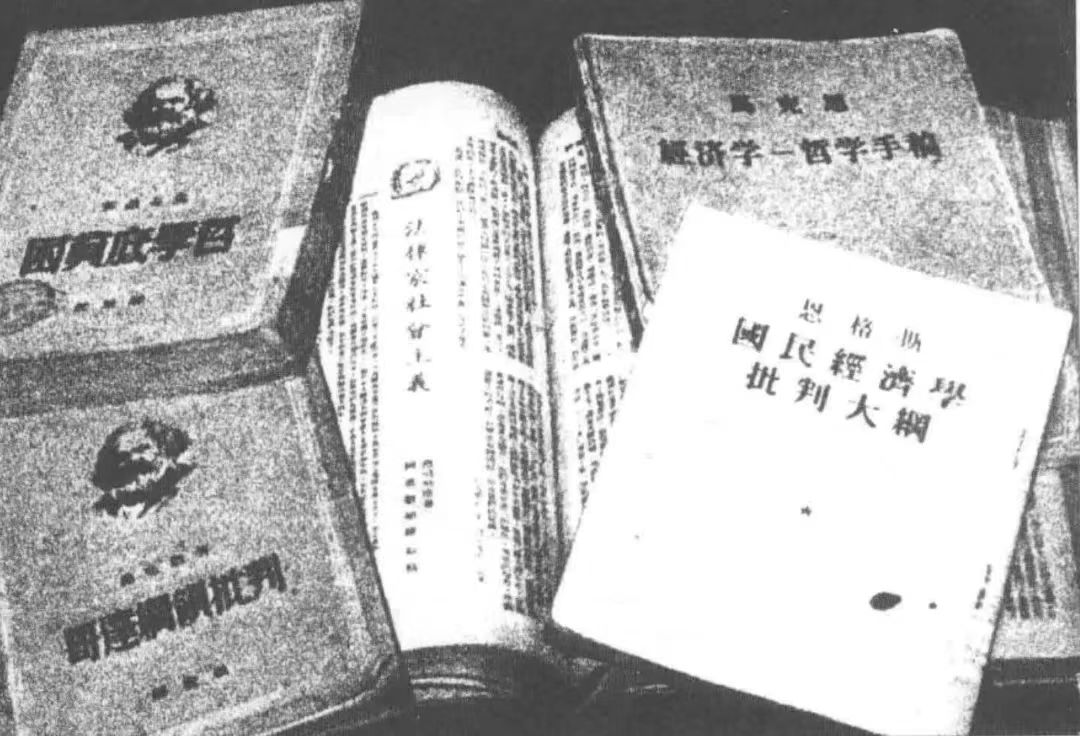

何思敬翻译的马克思、恩格斯著作

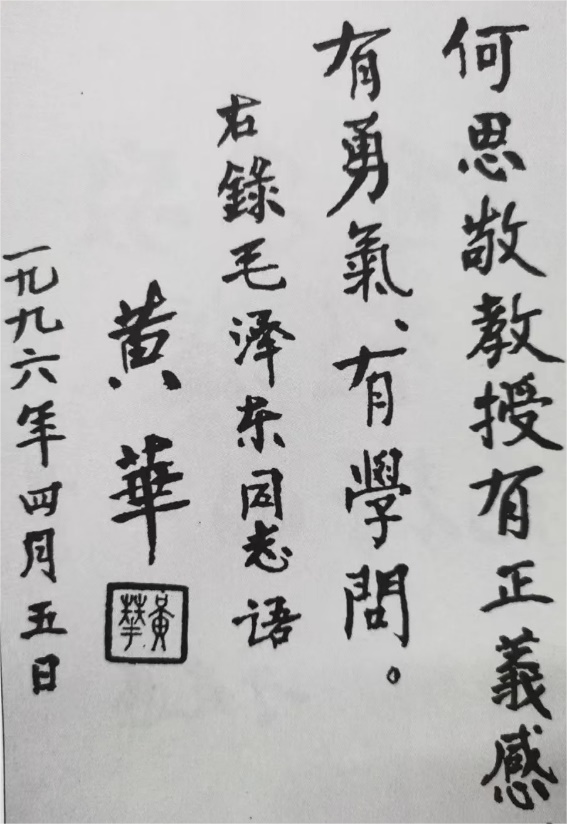

原国务院副总理黄华为何思敬题词

王亚南

王亚南,马克思主义经济学家、教育家、中国科学院学部委员,于1940年9月担任国立中山大学经济学系主任。王亚南是中国马克思主义经济史学的开拓者之一,首倡“中国经济学”概念,倡导“应站在中国人的立场上来研究经济”。他认为经济科学是一门实践的科学,应该面对中国的实际,使马克思主义政治经济学中国化,建立“中国经济学”。在中山大学工作时期,他以身作则,身体力行,撰写了代表性著作《中国经济原论》,至今仍被视作是应用《资本论》来研究中国经济问题比较成功的专著。他与郭大力合译的《资本论》三大卷,有力地促进马克思主义在中国的传播,为中国革命、建设和改革提供了强大的理论武器,在《毛泽东的读书生涯和政治实践》一文中曾记录到,毛泽东主席对王亚南翻译的《资本论》的第一卷第1至12章大部分内容(包括部分注释)都用铅笔进行了圈画和标注。在翻译的基础上,王亚南运用马克思主义的理论和方法来分析、研究中国问题,特别是结合中国的政治体制、经济结构、社会形态和历史文化传统进行理论创新,以开创性的探索研究,成为影响深远的一代名家。

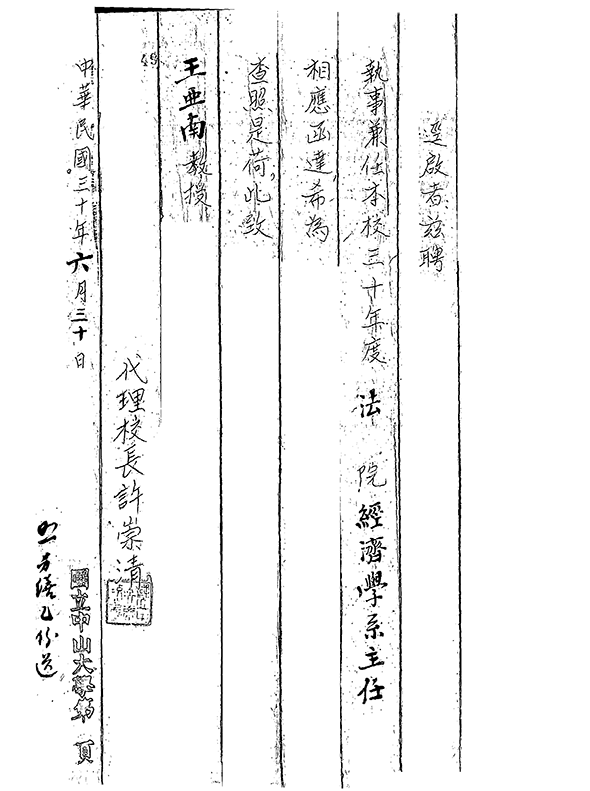

王亚南教授获聘中山大学经济学系主任的聘书

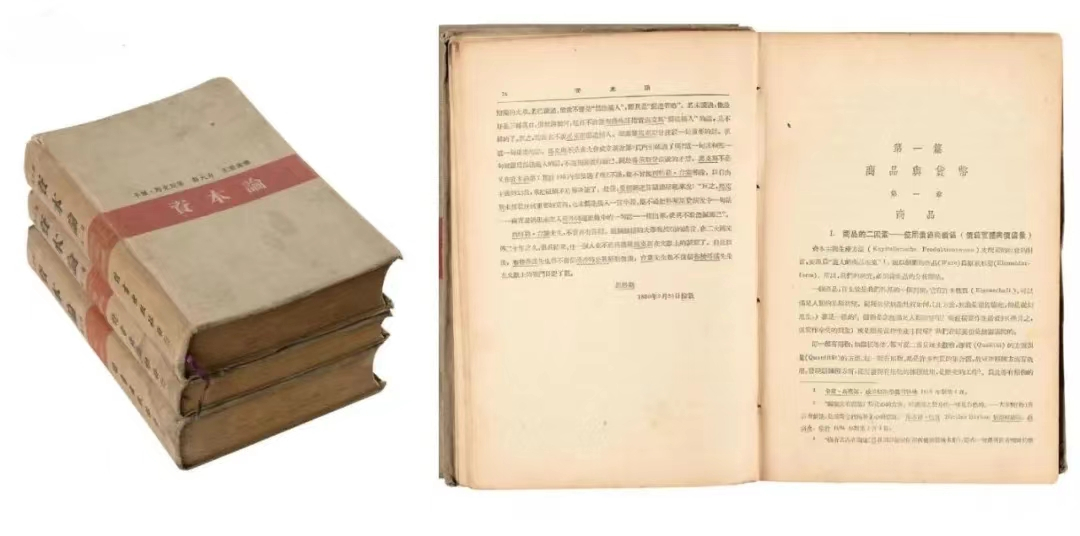

王亚南、郭大力翻译《资本论》三大卷首版

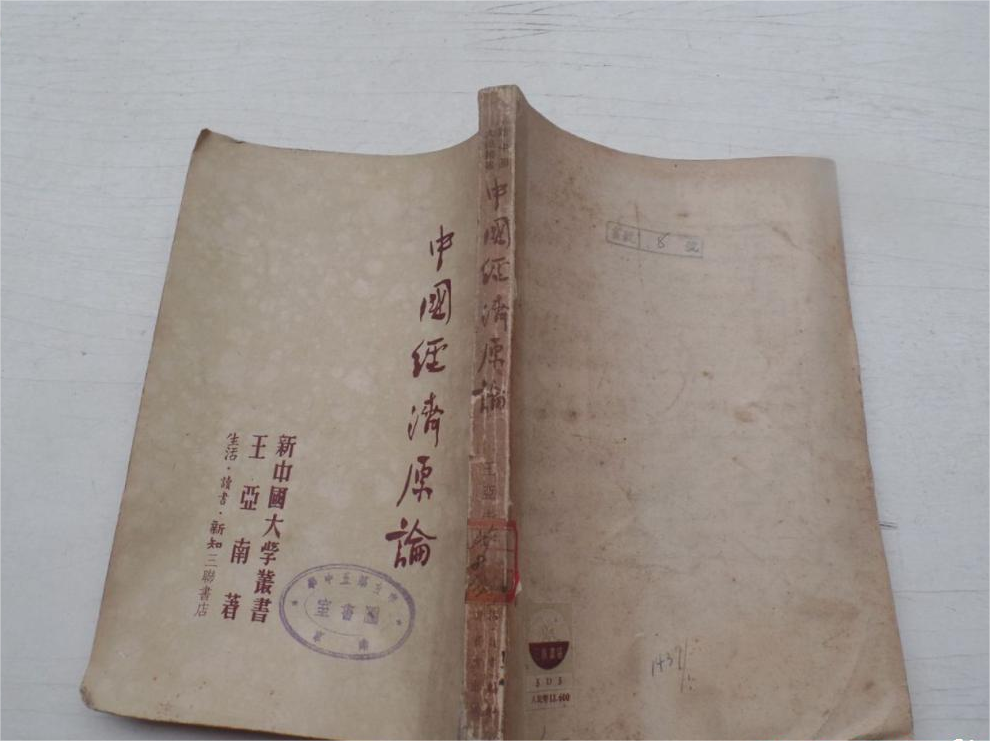

王亚南代表性著作《中国经济原论》

梅龚彬

梅龚彬是中国共产党隐秘战线杰出人物,1928年起受周恩来之命成为隐蔽战线的红色特工,1942年1月被聘为中山大学经济系教授,1944年担任中山大学经济系主任,是中国共产党早期党员、社会活动家、经济学家和教育家。五四运动期间,梅龚彬积极投身于学生运动,开始接受马克思主义,1924年加入中国共产主义青年团,次年转为中国共产党党员。梅龚彬教授在中山大学主要担任“经济政策”和“西洋经济史”两门课,有时还兼授“会计学”。作为一名经济学教师,他立场坚定、求真务实,深知为学生树立爱国情怀与正确价值观的重要意义,与时任经济系主任王亚南教授共同传播马克思主义经济学学说,把马克思主义基本原理和中国实际相结合,为广大学生传授先进思想,培养可靠的经济学人才。在经济学领域,他翻译并出版了《经济学入门》,对公众理解经济学原理起到了积极的推动作用,在社会科学领域,他与高乐松、高乐柏等人共同编纂了《社会科学辞典》。梅龚彬先生在中山大学经济学院任教期间,积极传播马克思主义经济学,为中山大学经济学科的建设做出了重要贡献,他不仅在学术上有所建树,还团结广大思想进步的教授,共同推动经济学科的发展。

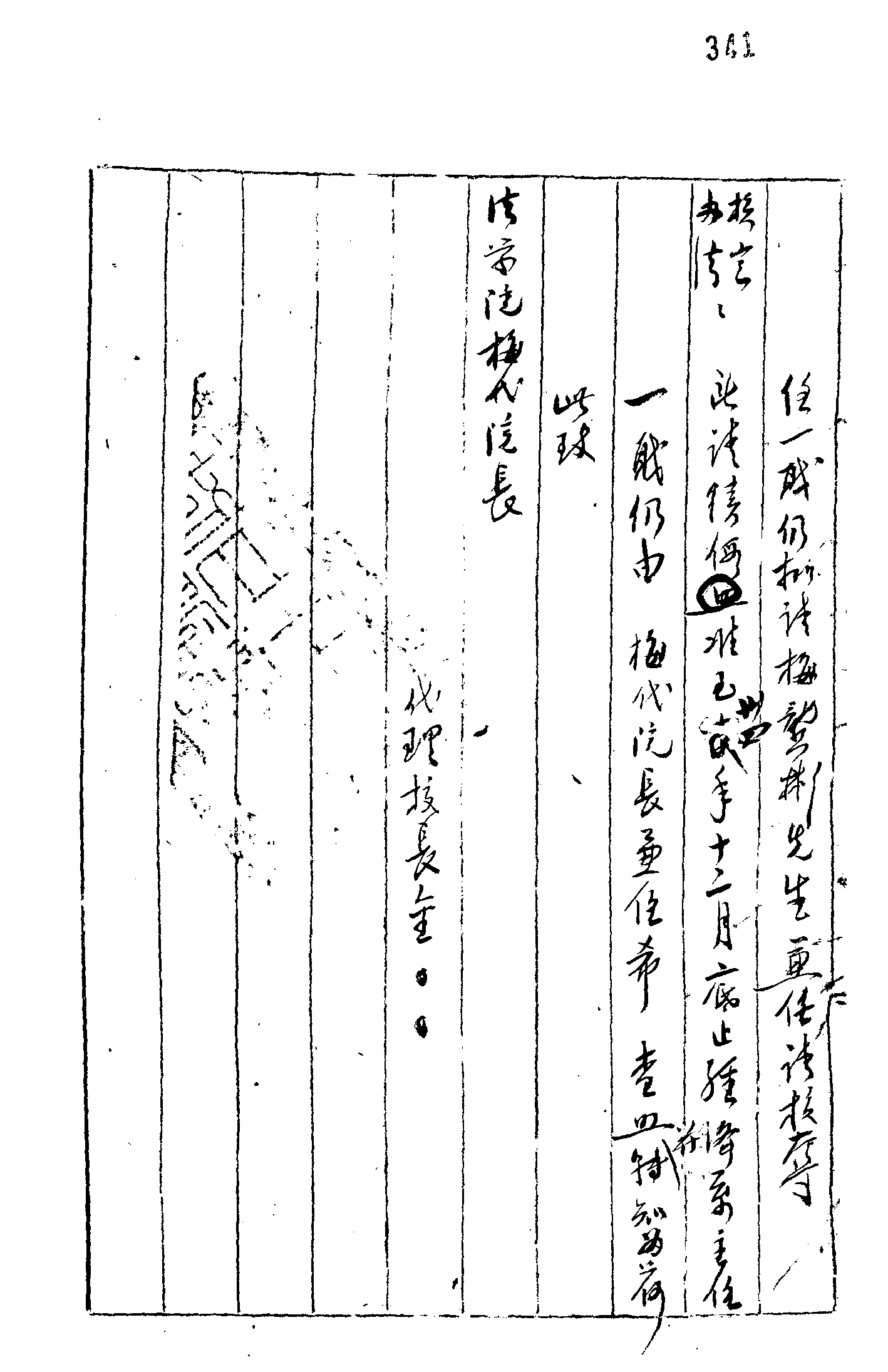

梅龚彬先生续任中山大学经济系主任的发文

1944年王亚南、梅龚彬先生与经济系师生合影留念(前排中间三张椅子上,中间为王亚南,王亚南左手侧为梅龚彬)

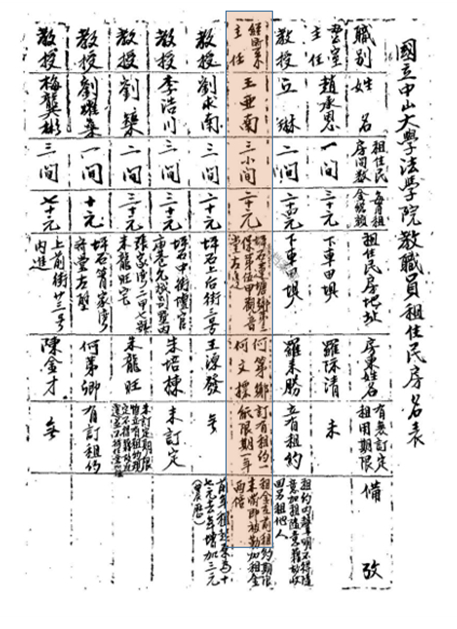

王亚南、梅龚彬在中山大学经济系任教时期租住宿舍记录

梁方仲

梁方仲毕业于国立清华大学经济系本科,后攻读清华大学经济学硕士学位。他曾被聘为哈佛大学经济史研究员,后在伦敦大学政治经济学院从事研究工作。1949年3月,应原岭南大学校长陈序经邀请,梁方仲就任原岭南大学经济商学系系主任、教授。1949-1950年,梁方仲参与创办原岭南大学经济研究所,复办《岭大经济》期刊,他在原岭南大学招收过两届研究生,亲自为经济系本科生和研究生开设“中国经济史”和“西洋经济史”课程。1952年全国学科调整,原岭南大学与中山大学合并调整为新中山大学,梁方仲被聘为中山大学二级教授,兼任中山大学校务委员会委员。1950年以后,梁方仲以马克思主义为指导,重新分析历史,深入史学问题研究。在新的治学方法指导下,他连续发表了多篇以一条鞭法为中心的明代田赋制度的科学研究的论文。之后,他编著的《中国历代户口、田地、田赋统计》一书,是中国自前汉迄清末两千一百多年历代人口、田地、田赋的大型历史统计专属,获得国内外专家的高度赞扬。梁方仲教授也被国内外史学家誉为“明代赋税制度的世界权威”。

中山大学经济系1953年毕业同学与老师们合影(前排右四为梁方仲)

梁方仲教授代表性著作《中国社会经济史论》

王正宪

王正宪于1945年怀着“经济救国”的理想赴剑桥大学攻读经济学博士,于1949年放弃国外高薪聘请,应原岭南大学校长陈序经邀请来到岭南大学经济商学系执教,并担任岭南大学政治经济学教学研究小组组长。1952年全国学科调整,原岭南大学与中山大学合并调整为新中山大学,王正宪教授调整进入中山大学经济系继续开展教学研究工作,他在经济学的田野里深耕不辍,坚守学术的灯塔,以深邃的洞察力引领学科发展的方向。1981年,经济学系分设经济学专业和工商管理专业;1983年,工商管理专业从经济学系分离并单独成立为管理学系,王正宪教授担任管理学系负责人,力促学科发展与教育革新。王正宪教授通晓英、法、俄、德四种外语,曾任中国世界经济学会大洋洲经济研究会副理事长,中美经济合作国际学术讨论会中方经济学家委员会委员等学术职务,其对教育的贡献赢得了国际社会的广泛认可,为学校改革开放之后国际化办学发展贡献了重要力量。

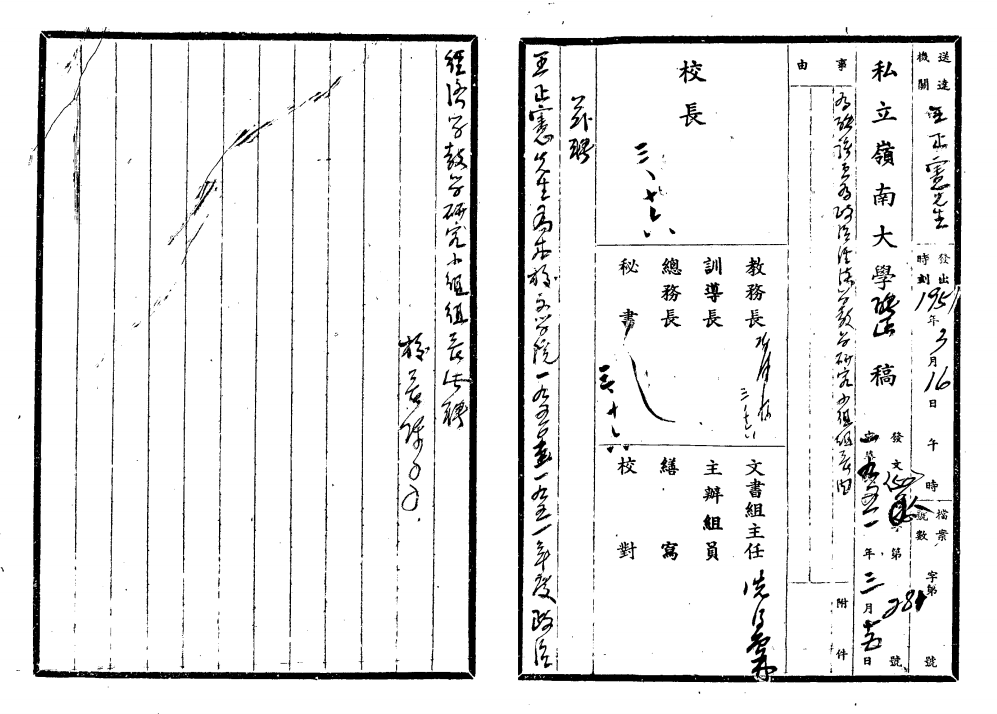

王正宪受聘为原岭南大学政治经济学教学研究小组组长

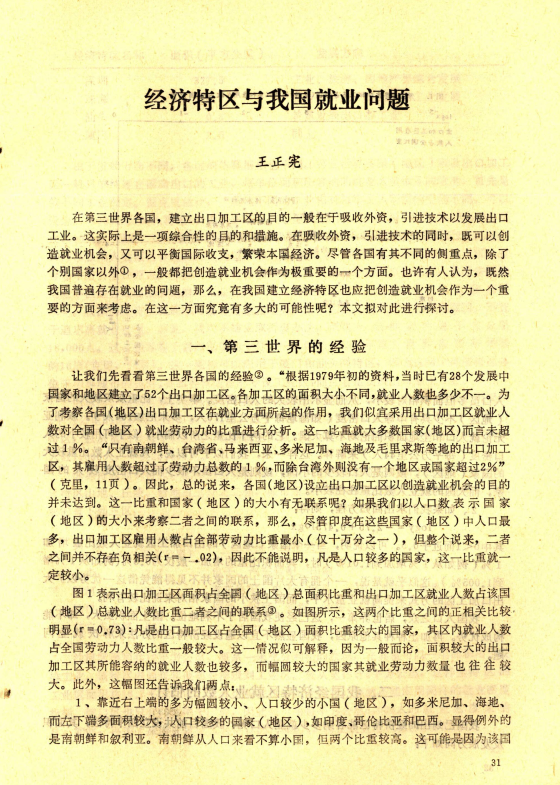

1981年王正宪老师围绕经济特区开展研究

陈国强

陈国强在新中国成立后考上了中山大学经济系,于1951年-1953年就读于中山大学经济系。1955年,陈国强毕业后先后在中南财经学院、湖北艺术学院教授政治经济学课程。1978年,在母校中山大学的邀请下,陈国强调回中山大学经济系开展教育研究工作,并于1981年担任中山大学经济系副主任,积极投身于学校经济学科的建设。1982年,为促进香港工商界与内地教育界的关系,陈国强老师担任领队积极组织经济学系教师赴香港参加暑期研究班,贯彻改革开放精神,开拓老师们的视野,为经济学科的发展转型奠定重要基础。伴随着改革开放后国家的快速发展,各个领域对经济管理和财务管理的人才需求日益增加,陈国强老师于1983年担任管理学系副主任,继续为学校的国际化多元化学科建设奉献自己的全部力量。

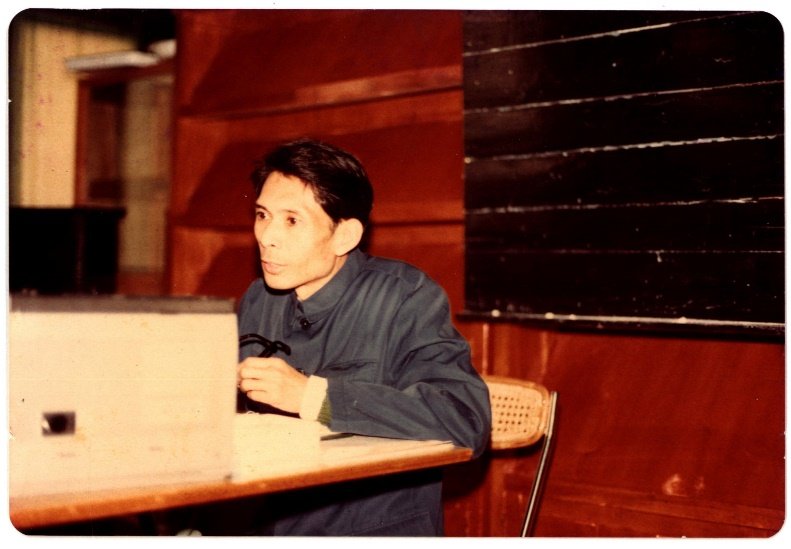

1981年陈国强老师在美国太平洋路德大学巴洛伟教授授课前介绍中山大学经济系办学情况

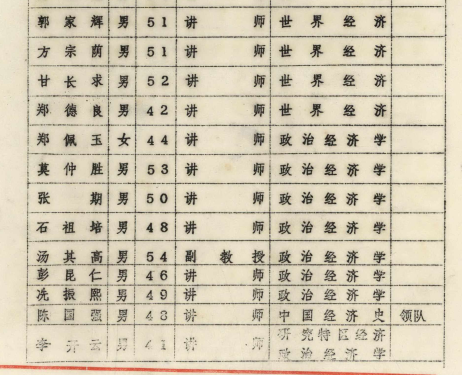

1982年陈国强老师担任领队,组织中山大学经济学系教师赴香港参加暑期研究班

回首往昔,我们思绪万千、心潮澎湃。在前人们的激励下,岭南学院将继续传承好中大经济学人的奋斗精神与意志品质,努力讲好中国经济故事,聚焦内涵式高质量发展,坚持深耕经济学领域,以培养出更多具有人文精神、全球视野,能够担当民族复兴大任的优秀经济学人才为己任而努力奋斗!