【 Why CHEMBA? 】魅力校园之“美国明尼苏达大学”篇

导读

很多申请人与招生人员咨询入读CHEMBA项目的时候,都会提问项目相关的一些信息,小编整理了相关材料,供各位大家参考。今天公众号推出魅力校园篇,详细介绍两个合作大学各具特色的悠久历史资源、独特风格的建筑、深厚历史底蕴的地标及文化群落。

成立于1851年的美国明尼苏达大学University of Minnesota (UMN)是一所公立综合研究型的高等学府,使命是科研探索、教学相辅、社会及公共服务,校训是“Driven to Discover”,意思是我们对学术和科研充满着上下求索的动力。这样的使命引领着明大的管理、教学、科研等所有方面。在全球最新大学与学科排名中,明尼苏达大学在QS全球大学排名185位,其中经济学与计量经济学全球排名55,在泰晤士高等教育(THE)全球排名85位,其中经济与商学学科全球排名40位。该大学共有五个校区。其中双子城校区是明大的旗舰校区,坐落于州府圣保罗(St. Paul)与经济中心的明尼阿波利斯(Minneapolis)地区,校园位于城市的心脏,是名副其实的城市校园。明尼苏达州是全美第六大商业州,是16家美国500强企业的总部,包括家喻户晓的3M公司、通用磨坊(General Mills)、百思买集团(Best Buy)等,深度的校企合作为明大的科研提供了源源不断的项目支持,为学生提供了丰富的工作机会。明大亦致力于回馈社区与社会,关注社会热点问题,并通过科研带来解决方案。开设了这类奖学金来鼓励学生的参与。学生、教职员工及校友都热忠于公益事业。

校园内一栋又一栋风格迥异,却极富古典魅力的建筑,凝聚着校园经营者的心血与信念。偌大的校园,神奇的楼名,陌生的雕塑,你们可曾好奇过这些背后的故事?

经 典 建 筑

01 Pillsbury Hall

明大双子城校区中有一处古建筑区,被称为The Knoll Area。在这区域中的建筑均于19世纪末期建造,因极高的历史及文化价值,而被列入了美国国家史迹名录(National Register of Historic Places-NRHP)。

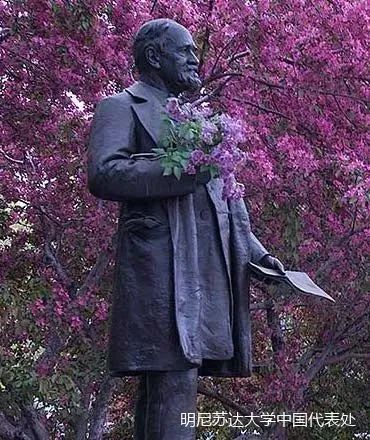

Pillsbury Hall(皮尔斯伯里大楼)也坐落于此,是双子城校区中第二古老的建筑,也是明尼阿波利斯地区“保存最完整的19世纪建筑”。它的名字出自前明州州长John S. Pillsbury(约翰·皮尔斯伯里),皮尔斯伯里先生又被称为“明尼苏达大学之父”。

自1863年起,皮尔斯伯里先生成为了明大董事会的一员,任职长达50年。他运用着自己成功的商业头脑,协助明大推行财政重组计划,带领明大顺利度过了早期财政的不稳定时期。

1889年的明大面临着难以容纳更多学生的问题。皮尔斯伯里先生决定借助《莫里尔法案》的机会,出资为明大新建一所科学系大楼。同年,Pillsbury Hall建成了,这栋大楼承载了皮尔斯伯里先生对学术发展的美好希望,并祝愿该系能成为国家的骄傲,与世长存。

直至2017年,Pillsbury Hall一直是明大地质与地球物理系和湖泊科学研究中心的所在地,为动物生物学、植物学、地质学、矿物学和古生物学等专业提供教学场地。楼内设有教室、排练室、实验室以及博物馆。

2018年起,Pillsbury Hall的修缮工作启动,预计2021年将完成修缮。为符合The Knoll Area的整体文化氛围,再次开放时,Pillsbury Hall将调整为人文专业的教学楼,为21世纪英语系及创意写作项目提供教学场所。

02 Nicholson Hall

坐落于The Knoll Area中的另一建筑Nicholson Hall(尼科尔森大楼),是以化学系前教授及大学首任学生事务主任Edward E. Nicholson(爱德华·尼科尔森)而命名。

Nicholson Hall建于1890年,曾为化学系、学生社团组织及美国海军的办公地点,开设自助餐厅、吸烟室、游戏室以及台球厅。

明大非常爱护珍惜古建筑,并对Nicholson Hall进行了多次修缮,最大程度地维护其历史原貌。在2005年的修缮工程中,重建了1920年代所拆除的旧炮塔,并恢复了原有的内部装饰风格。

为了与The Knoll Area的其他建筑保持一致,在2006年重新开放时,Nicholson Hall调整为文化研究与比较文学系、古典与近东研究系、写作中心和大学荣誉学院的教学楼,组成了明大的人文枢纽区域。

03 Coffman Memorial Union

20世纪起,明尼苏达大学的建筑规划逐渐以“学生社团”为重心展开。在1936年,时任明大校长Lotus Delta Coffman表示:“总有一天,明尼苏达大学会建立一栋以学生社团活动为主要功能的大楼。”

这样的一座大楼可以将所有的学生社团活动集中在一处,有利于学生开展社交活动及更全面的发展,减少学生来回于各个教学楼的路程。1939年Coffman Memorial Union(考夫曼纪念中心)开始建立,并于1940年秋季的返校舞会中正式开放。

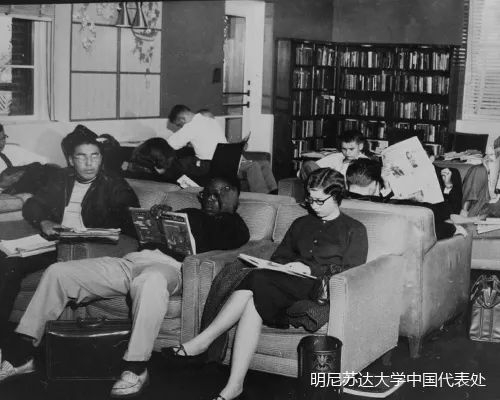

Time Magazine(时代杂志)曾评价道:Coffman的豪华仿佛“重现了巴比伦的空中花园”。在Coffman的内部,有着可容纳1200人的宴会厅、双层休息厅、16条球道的保龄球馆、台球厅、理发美容店等娱乐休闲设施。

在校友眼中,比先进设施更吸引他们的,却是Coffman完美体现了明大崇尚一个团结社区的理念。Coffman中大多数活动场地可不限男女,平等地开放。不少1980年代的校友们依旧记着,当年在Coffman一同看电视的快乐。

随着学生的增加以及建筑材质的老化,Coffman前后进行了几次修缮和调整。如今的Coffman容纳了学生政府、咨询委员会、文化中心以及社团的办公室和会议室,是学生心中最实用的活动场地。

尽管Coffman校长未能来得及亲眼见证Coffman中心的落成(Coffman校长于1938年去世),相信今朝盛况,定如Coffman校长所期盼。

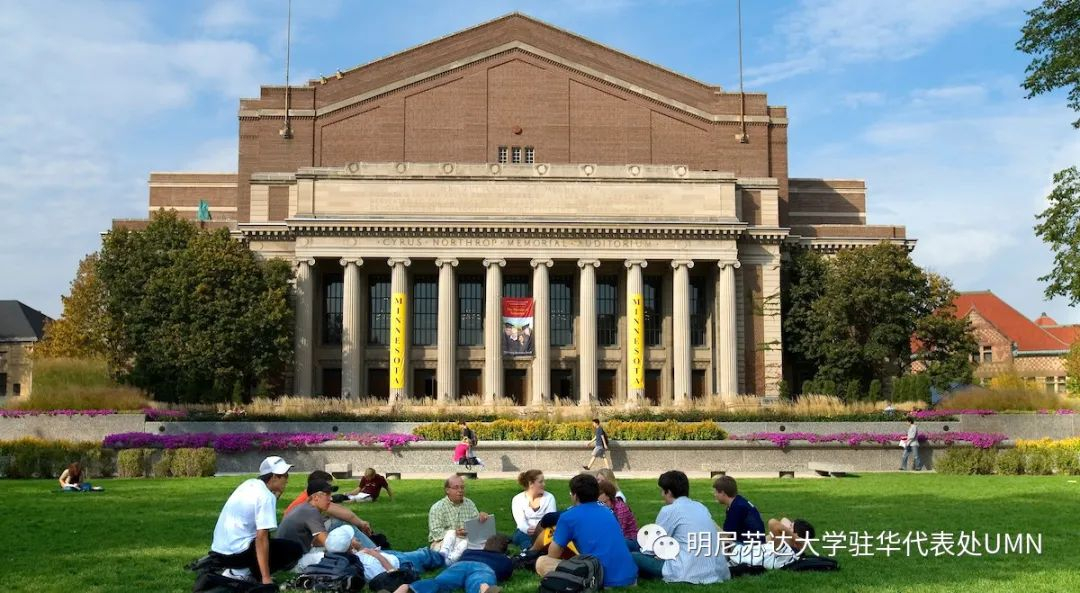

04 Cyrup Northrop Memorial Auditorium

若要提到明大双子城校区的艺术殿堂,Cyrus Northrop Memorial Auditorium(赛勒斯·诺斯罗普纪念礼堂)必须首当其冲。Northrop礼堂常年门庭若市,歌声缭绕,是各类表演艺术、舞蹈表演、音乐会和学术典礼等重大活动的举行场所。

依旧在20世纪初期,看着校园不断的发展与扩大,明大董事会决心为学生校园的最中心位置,建造一处多功能的大型活动场地。在1907年,由著名建筑师Cass Gilbert(卡斯·吉尔伯特)完成了前半部分Northrop Mall区域的建造。在1929年,由建筑师Clarence H. Johnston Sr.(克拉伦斯·约翰斯顿)带领完成Northrop礼堂的建造,并以明大第二任校长Cyrus Northrop(赛勒斯·诺斯罗普)来命名。

那年秋天,明大在Northrop礼堂热热闹闹地举办了三场音乐会,庆祝它的盛大开幕。

在近百年的历史中,Northrop礼堂是明大学生们的演出场地、行进管乐队排练厅以及活动聚集地。同时,它也成为了世界的公众人物及艺术团体的闪亮舞台。

在这儿,民权运动领袖Martin Luther King, Jr(马丁·路德·金)曾发表过激情的演讲;艺术家Igor Stravinsky(伊戈尔·斯特拉文斯基)及Carlos Santana(卡洛斯·桑塔纳)曾举办过音乐演出;就连Metropolitan Opera(美国大都会歌剧院)的全球巡演,也将此作为必经之地。

2011年起,Northrop礼堂开启了为期3年的修缮工作,增添了灵活使用的多功能空间。自2014年重新开放以来,Northrop礼堂已举办了6,000多次活动,并接待了100万人。

05 Walter Library

明大双子城分校共有数十个图书馆,因巨大的书籍数量而上榜了2018年美国研究图书馆学会(ARL)测评的全美最大的25家研究性图书馆之一。

Walter Library(沃尔特图书馆)始建于1922年,于1924年作为明尼苏达大学的主要图书馆首次对公众开放。建筑的设计采用了罗马文艺复兴时期的风格,其中红砖与柱廊的运用更加凸显了它的华丽和古典。

Walter Library是以Frank Keller Walter(弗兰克·凯勒·沃尔特)的名字命名,他自1921年起担任大学图书管理员,参与了图书馆的规划工作,并为其发展做出杰出的贡献。

1937年,他新设了Hospital Librarians(医院图书管理员)的课程,是全美首场相关主题课程。在他的管理下,图书馆的馆藏书籍数量由250,000增加至1,250,000本,在全美图书馆排名中进步了六位。

如今,Walter Library主要作为理工学院(CSE)的图书馆,收藏着科学、化学、工程学科的研究资源。它也是CSE学院的部分办公场所,包含了Digital Technology Center(数字科技中心)、The Minnesota Supercomputing Institute(明尼苏达州超级计算研究所)以及CSE院长办公室。

学生不仅可以在自习室学习或完成小组作业,更可以预约并利用图书馆内的SMART Learning Commons(智能学习中心)、Button Studio(迷你媒体工坊) 等等。在Walter Library地下一层的休息室中,学生还能体验到3D打印、十字绣、缝纫机、VR游戏等趣味活动。

在过去的一年中,明大的建筑们或许经历了“有生以来”最悠哉的一段时光。教室中,不见了奋笔疾书;楼道间,没有了熙熙攘攘;教学楼前,不再回响着清脆的“Hey, how’s going!?”光阴荏苒,建筑们依旧岿然不动守护着明大校园;积水成渊,Gopher们在五洲四海点亮着明大精神:Driven to Discover。

博 物 馆

在明大双子城偌大的校园内,坐落着三所各具特色的公共博物馆,从自然历史到艺术设计,数不胜数的藏品吸引着来自世界各地的参观者,更为明大教学及科研提供着海量的珍贵素材。

01 Bell Museum

Bell Museum是明尼苏达州的官方自然历史博物馆及天文馆,起建于1872年的它,有着与明州几乎同等长度的历史。在双子城地区,参观Bell Museum是一项传统的成人礼。

Bell Museum与明大有着密不可分的关系,不仅是因为它选址于明大双子城校园内,更是因为明大师生始终为博物馆的发展及维护提供着支持。在多次扩建与搬迁后,Bell Museum最终坐落于圣保罗地区的明大食品、农业和自然资源科学学院CFANS内,有着世界著名的明尼苏达野生动物立体模型、热带雨林画廊、120座球幕天文馆及剧院,是开创性互动教育的先驱。

在二十世纪初期,Bell Museum开拓了立体模型展览,通过真实展现明州的生态环境而闻名于世。随后,博物馆内的触摸观察实验室(Touch & See Lab)首次将橱窗藏品交于参观者手中,由明大教授及博物馆工作人员进行深度讲解,零距离的互动体验也成为了公共教学领域的领头羊。

对于Bell Museum而言,博物馆不光是为了收集与展示生态的多样性,更重要的是通过多元化的教育激发各年龄段参观者保护自然的决心。

今年是建馆的150周年,Bell Museum开设了一系列的庆祝活动,其中Gaia展览营造出宇航员视角中的地球,真实地还原了地球的面貌。不少参观者反馈,Gaia展览使他们意识到了地球的珍贵及脆弱,更感受到了对抗环境危机的紧迫性。

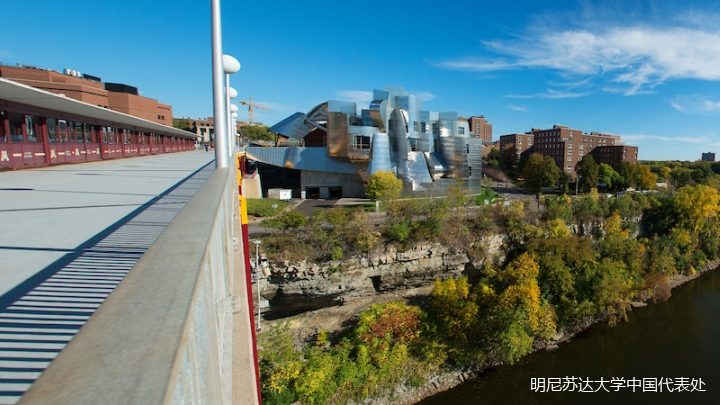

02 Weisman Art Museum

坐落于双子城校园内的Weisman Art Museum(WAM),当数明大成员最熟悉的艺术博物馆之一。在1934年,时任校长Lotus Coffman首次提出:将艺术融入明大的教学中,以此拓展学生的价值源泉及艺术素养。University Gallery应运而生,作为WAM的前生,仅由Northrop礼堂顶层的几间屋子相组而成。

在1993年,校友兼艺术品收藏家Frederick R. Weisman先生向明大捐赠了300万美金,并邀请了知名建筑师Frank O. Gehry先生进行设计。新博物馆的不锈钢表皮与抽象的外形受到了建筑行业的高度重视,代表了计算机尚未完全辅助设计作品的先驱。此后,博物馆更名为Frederick R. Weisman Art Museum,建立于密西西比河畔。

WAM收藏了25,000多件美国现代艺术品,也是韩国传统家具收藏最多的博物馆之一。在1988年,WAM与双子城校园中的其他艺术作品一同组成了“明大校园公共艺术”的代表。

在常规的展览及活动之外,WAM特地为明大学生开设了许多有趣的项目,如:年度藏品题词比赛、15美金一学期的藏品租赁、博物馆解说及实习、博物馆学习夜等等,在丰富学生艺术底蕴的同时,激发自主探索与学习的热情。

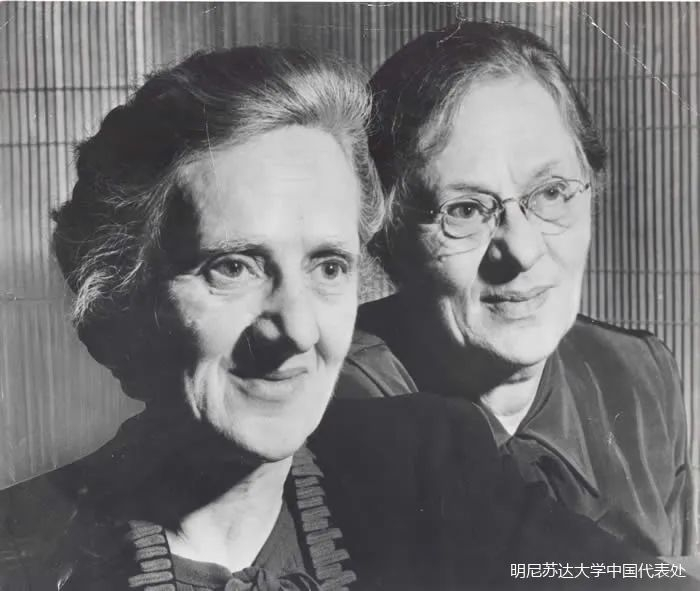

03 Goldstein Museum of Design

Goldstein Museum of Design位于明大圣保罗地区,是明大设计学院内以学术教育为主的博物馆,也是美国中西部地区唯一的设计博物馆。

Goldstein这个名字来源于明大设计学院的一对教授姐妹花:Harriet Goldstein与Vetta Goldstein。她们热爱周游世界,并在旅途中收集各地的设计作品,以实物为学生解读设计中的好与坏。

在Goldstein教授浓厚的设计兴趣及丰富的教学经验下,她们创作并发表了《Art in Every Day Life》一书。该书不仅被翻译为多国语言,还成为了设计课程教材之一。她们前沿的教学理念为20世纪初期的设计领域注入新鲜活力,大大激发了美国对于优秀设计的需求。

为了感激Goldstein的创新教学,并将基于实物的教学传承下去,以Goldstein命名的设计博物馆在1976年成立,开设于设计学院教学楼McNeal Hall内。

尽管设计潮流早已迭代,但Goldstein设计博物馆始终是明大师生及大众的画廊、作品收藏库及学习工作的地方。馆内多达34,000件服饰及艺术作品也为师生提供了百变的科研素材。

对于明大设计学院的学生而言,Goldstein设计博物馆就是他们学习道路上最强大的后盾,因为馆内的收藏品有着横跨2500多年的历史,更是在于“基于实物”的学习模式使这些艺术作品触手可得。

雕 塑

明尼苏达大学双子城校区就如同一个行走的艺术殿堂,校内各式各样的雕塑是学生和校友们的打卡圣地。自1988年校园公共艺术项目成立以来,校园内的公共艺术作品已有40多件,其中的每件雕塑都有着自己的一段传奇往事。

01 Goldy Statue

这座Goldy Gopher雕像由青铜和栗色花岗岩建造而成,高六英尺,使用了明大的标志色Gold和Maroon。作为明大双子城校区的吉祥物,Goldy象征着明大的校园文化,也是明大及周边社区成员心中的能量补给站。

坐落于Coffman Memorial Union门前,它每年都会迎来送往多达300万的师生、游客及社区居民,该雕塑的筹款活动完全由学生推动,并获得多方渠道的自愿募捐。

创作家Legeros是明大的校友,获得了美术专业的硕士学位,且一直是Minnetonka艺术中心的常驻艺术家和讲师,明州的一些公共艺术如Sid Hartman雕像和St. Joseph 雕像都出自他手。

02 Spannungsfled

“Spannungsfeld”在德语中是“张力”的意思,该作品由两个约9.8英尺高的人像组成,一男一女以跪姿相对而坐。从正面观看,雕塑便会“消失”,而只有360°地围绕雕塑行走,方可观赏到全貌。创作家Julian Voss-Andreae受到量子物理学的启发,在这个雕塑作品中将人体形象以大量垂直排列的、平行的、间隔不变的钢片来呈现,创造了三维拓扑图的作品风格。

观众正面观察雕塑时,它便消失了,这有趣的现象也正如量子物理学的悖论性质。通过作品,Voss-Andreae想表达世界虽是一体的,但也有对立的一面,就好比雕塑中的一男一女、物理学中的正负电荷、又或是东方文化中的阴阳两极,看似独立,却又不可分割。

Voss-Andreae未曾预料过自己的作品会大火,而是仅仅将有趣的灵感变成了实物。为此,他也祝愿所有看到这个雕塑的人们都能获得自己的灵感。

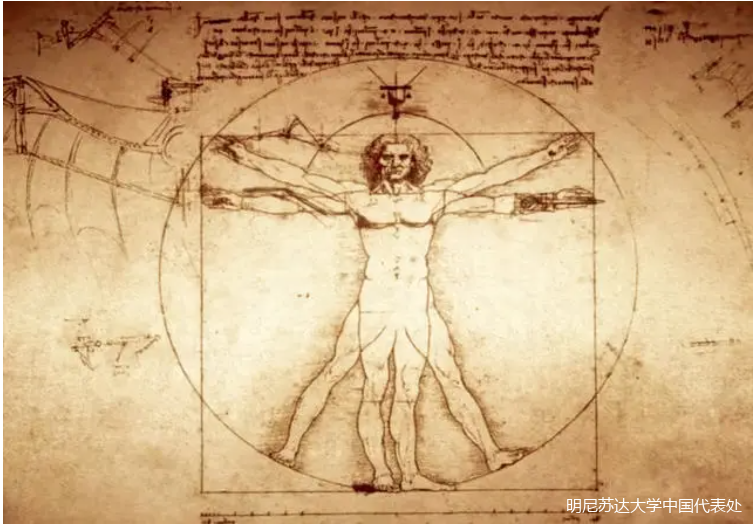

03 Platonic Figure

“Platonic Figure”又被明大的师生们称为“铁皮人”,是一尊35英尺高、6000磅重的不锈钢材质雕像。它双臂高举,持有一根弯曲的钢筋,双脚站立于7英尺高的石灰岩柱上。圆锥形的躯干和四肢及头盔状的头部不禁让人想起早期流行的机器人形象,而创作家Andrew Leicester也正是通过此雕塑来致敬达芬奇的著名画作《维特鲁威人》。

在设计之前,Leicester采访了数十名教职员工,最终决定建造一个特色性路标,但令他没有想到的是,在数十年后的今天,这座雕塑被赋予了许多传奇的故事。

”如果你希望顺利毕业,一定不要从雕塑下穿行”。据说,不少学长学姐在穿行雕塑后,都经历了许多莫名其妙的情况,有的甚至妨碍了他们的学业计划。

04 Dialogue

Dialogue作品包含两座由铝合金制成的3D人脸轮廓,较大的一座高18英尺,较小的一座高14英尺。人脸的刻画不涉及性别或种族,代表着普遍的大众。光线,是这个雕塑的一大特色:在白天自然光线的反射下两件雕塑熠熠生辉,而在晚上,雕塑由集成照明系统配合,显示出柔和又微妙的绿色辉光。

创作家Barbara Grygutis从小在伊朗长大,儿时的生活环境和经历让她深深爱上了光影。在学习了雕塑艺术后,她希望将此二者相结合,由此诞生了一系列充分运用光影交替又极具人文气息的雕塑作品。

作为一名艺术家,她深觉当前的社会需要“对话”这个概念,尤其在明大的健康科技教育中心,“对话”是推进治疗与诊断的关键一环。这个作品就好似一名诉说者与一名倾听者之间的灵魂交谈,通过“对话”,人们可以在分歧中团结起来,就如这座雕塑最初的建造意图一样——让每个看到它的人能从中感悟出个人与集体的意义。

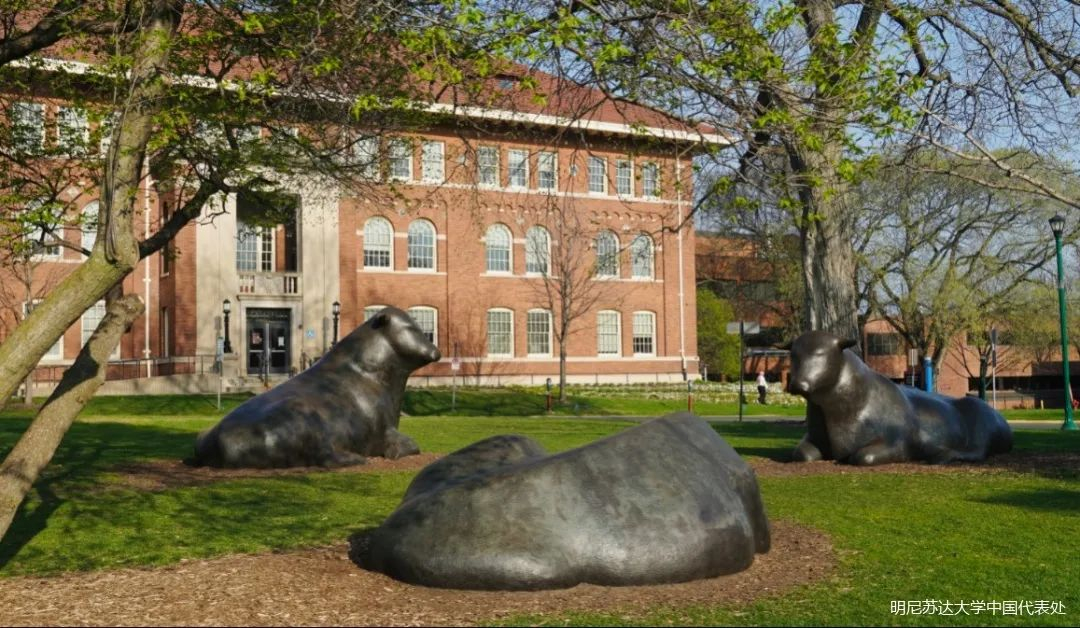

05 Bull Sculpture

在Haecker Hall对面,三只大公牛在圣保罗校园购物中心东南角的阴凉处休息,是明大圣保罗校区的标志性建筑。雕塑高约4到6英尺,长约10到13英尺,最初是用石膏铸成的,后改用青铜浇筑。明大食品、农业与自然资源科学学院(CFANS)就坐落于圣保罗校区,而公牛不仅象征着动物科学系,也传达了明大在农业方面为世界作出的贡献与支持。

对于创作家Woytuk而言,雕塑因为与人互动才拥有灵魂,因此他常常邀请学生们爬上雕塑。在明大学生的心里,公牛虽然引人注目,但绝不是遥不可及的“艺术作品”。和公牛合影就像是圣保罗校区的成人礼,同学们笑称:“若有人没有和公牛合影,就不算住过圣保罗校区。”

06 Giant Molecule

在明大分子与细胞生物学教学楼的入口处,伫立着一个巨型的分子状建筑。雕塑由不锈钢材质制成,整个雕塑又分为两个层次,其中稍大的一层有30英尺高,35英尺宽,另一层有5英尺高,10英尺宽,而这两个层次的设计也为科学与医学学院开设了一条门廊。

创作家Amy Toscani希望通过雕塑给予路人强烈的感官刺激,红蓝黄的配色增加了雕塑的节奏感与平衡感,让整个雕塑有一种乐观而灵动的气质。分子雕塑成为了一个具有高度可视性及纪念意义的地标,代表着广泛意义上的科学,而非特定于某一学科,体现了明大校园的包容性及科研的严谨态度。这个雕塑是学生们灵感的源泉,每当穿梭于雕塑之下,头上的球体、不断变化的视角以及分子结构的呈现,都让人啧啧称奇。

资料来源:明尼苏达大学驻华办事处