校友观点:2025-2035年,中国全面赶超时期的机遇

CHEMBA校友观点

该栏目致力于汇聚CHEMBA校友们在不同领域、不同场合的真知灼见。在这里,您将听到他们对行业热点、社会趋势、前沿科技等实事的深刻解读与独到评论。这些观点不仅反映了校友们的智慧与洞察力,更展现了他们在专业领域内的影响力和责任感。无论是创新实践,还是前沿探索,校友们的发声都为公众提供了多元化的视角和思考的深度。通过“校友观点”,我们希望传递CHEMBA校友们对时代脉搏的精准把握,以及他们为社会发展贡献的智慧与力量。

前言

站在2025年眺望2035年,中国正从“跟跑者”向“领跑者”跨越,在科技创新、产业升级、绿色转型等领域,中国正加速突破与迈进,作为每一个中国企业和经营者,我们应该如何把握机遇,躬身入局?

2025年是国家十四五规划的收官之年,同时也是十五五规划编制的谋划之年,这将对2035年基本实现社会主义现代化远景目标的实现,起到关键的作用。

如果把改革开放40多年来中国经济和中国企业比喻成一场经济浪潮和一次千帆竞渡的盛况,那么时间来到了2025年,这将迎来一个历史性的新拐点,因为我们即将进入一个“中华民族伟大复兴”的登顶阶段。这将对我们国家的经济和企业带来前所未有的新机遇和新议题。

以下我将通过“坐标”、“趋势”和“机会”三个部分,与中国企业一起梳理一下未来5-10年的战略思路和方向:

1.坐标——我们在哪里?

我们可以把中国改革开放以来到2050年,大致分为三个阶段:(见图-1)

【积累期】1978-2018年:这个阶段主要以传统制造业为主体,利用我国在人口、自然资源和资金等要素前提下,通过投资、外贸和消费的三驾马车,完成了工业化和初步城市化的阶段;

【赶超期】2018-2035年:这个阶段在外部技术封锁和内部增长乏力的环境下,中国走上了自主创新的新型工业化道路,借助本国庞大的高素质教育人口,在国家政策的引导和支持下,中国经济将全面融入并引领全球化浪潮,而且中国将在各个产业领域的整体层面和在企业层面,实现对欧美日韩等发达国家和领导企业的全面赶超,实现GDP总值全球第一,而且在这个阶段的末期,中国的海外GNP(国民生产总值)将超过国内的GDP(国内生产总值);

【领导期】2035-2050年:这个阶段将处于中华民族伟大复兴的巅峰期,无论在经济还是政治、军事、科技、文化、世界影响力都领先全球。

2.趋势——未来会怎样?

在中国经济的【赶超期】,我总结了未来10年七大趋势:

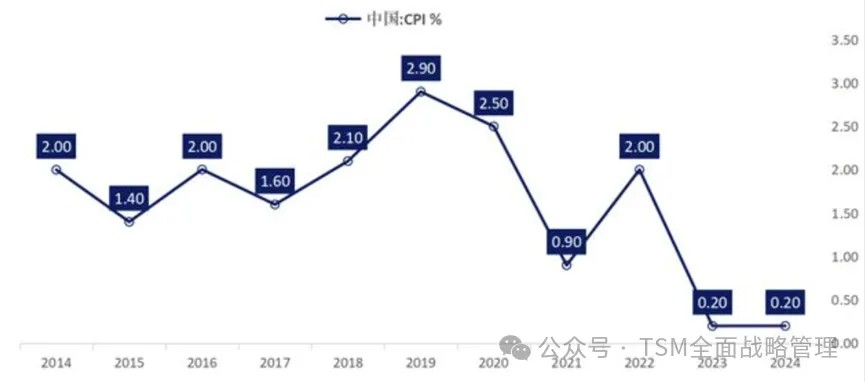

01 更低成本

经济学的本质是如何利用有限资源为社会创造最大的效益。因此,资源节约型社会是未来的大趋势,即在产品设计、生产、流通、消费等环节都将遵循以最少的资源消耗获得最大效用的原则,因此这将带来一次节约化的“新制造”革命。例如在产品设计中将去掉过剩、冗余和不必要的功能,减少SKU的数量,减少对材料的消耗,强化节能功能等;而在生产环节则会减少对能源的消耗,提升生产效率,降低生产成本;在流通环节通过去掉中间环节或减少运输、仓储和搬运环节,实现增效降本;在消费环节则强调理性消费,产品租赁,回收,资源再利用等。在这个趋势下,对于一般消费品的需求量相对稳定的情况下,消费品的单价将趋于稳定且有下降的趋势,这个情况其实大家可以从CPI指数上可以看到这个趋势。(见图-2)因此,对于很多企业而言,未来企业的经营绩效,将从关注营收增长,转向关注利润的增长,也就是说企业的业务逻辑变为:如何实现在营收规模相对稳定的情况下,通过降低运营成本来实现利润增长。从2024年A股上市公司营收增长预测为5-7%,而利润的增长约为8-10%,放眼未来,利润增速高于营收增长将会是常态。当然在ToB的业务领域,如何帮助客户实现增效降本将会是一个主流的业务价值主张,即帮助企业“省钱”也就是帮助企业“赚钱”。

02 更强表现

这里“更强表现”主要体现在同等条件下,材料、产品或技术可以实现更高水平或更高效率的表现。它可以体现在一种新材料的性能、一项产品功能表现、一个系统的综合能力输出等。其背后的推动因素主要来自于技术的突破和创新,典型的例子就是摩尔定律,即处理器的性能大约每18-24个月提升一倍,同时价格下降为之前的一半。尽管每种材料或技术都有其性能表现极限,不可能无止境地提高,但最后总会有新技术涌现去替代旧的技术,例如量子计算未来将可能替代硅基计算实现计算能力的突破和飞跃。

03 更优体验

这里更优的体验主要源于更好的服务和更美好的生活,它主要体现在三个层面:一是更省,即减少资源的消耗或投入,倡导绿色经济,实现可持续发展;二是更简单和便捷,例如提升企业管理效率,降低生产操作复杂度,提升用户的便利性等,目的是让社会运作实现“熵减”;三是更聪明,例如人工智能的应用,可以为人类在学习,生活和工作中提供“智能外挂”,提升认知、分析、决策和执行能力。

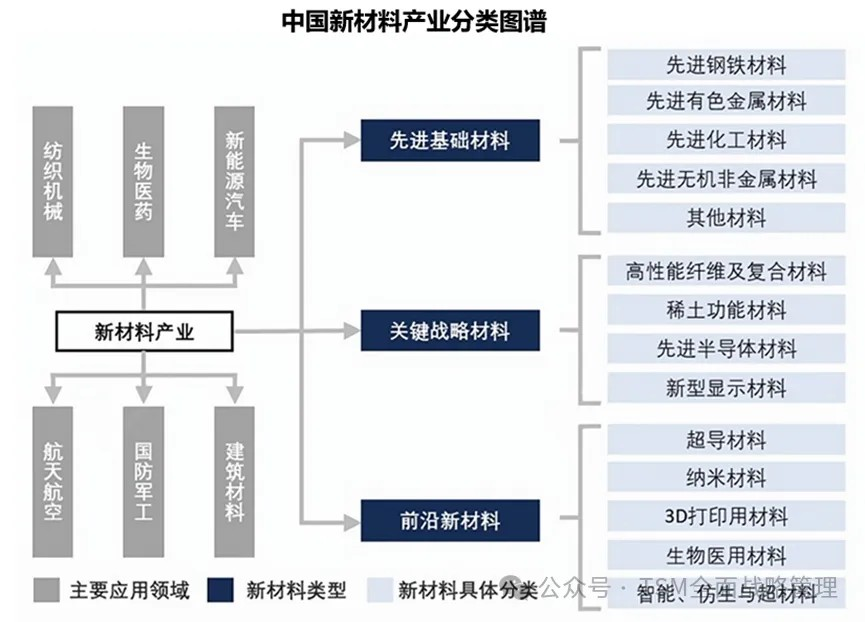

04 新材料化

物质材料作为各种产品或有形物的基础,是实现产品功能或延续存在的保障。尽管地球上只有118种元素,其数量是有限的,但人类一直致力于通过各种元素的重新组合来创造新的材料,并应用到不同的产业领域中,使其创造新的价值,2025年中国新材料产业规模将超过10万亿元(见图-3)一方面新材料可以降低资源或能源消耗,例如通过低廉与可再生的人造石材来替代昂贵而不可再生的天然石材,通过在汽车的零部件中以轻质的塑料来代替钢铁来降低车身重量,从而降低油耗;另一方面通过新材料应用来提升产品的功能和性能,例如用高性能复合材料应用到航空器领域,提升了产品的强度和耐用性;最后一方面就是通过采用可降解和可回收再利用的材料,来实现绿色经济和循环经济。

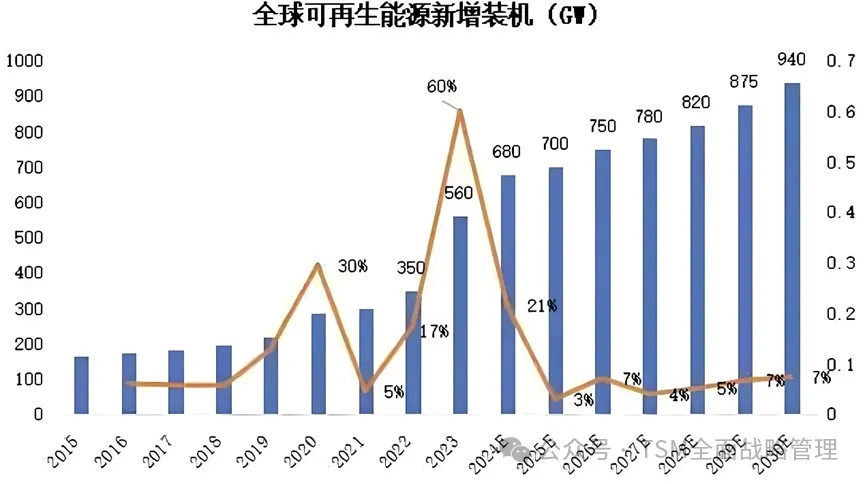

05 新能源化

新能源化一方面体现在发电端的能源结构变化,即全社会的能源结构,将继续从不可再生能源向清洁和可再生能源的转变。根据IEA统计和预测,现阶段,每年流向可再生能源项目的投资接近 2 万亿美元,几乎是对新增石油、天然气和煤炭供给总投资的两倍,至2030年可再生能源新增装机量达到940GW(见图-4)。另一方面体现在新能源在用能端的渗透率提升。通过提升新能源在生产、存储、运输、消费等环节的效率并降低其相关成本,把单位的用能成本降至最低,从而让新能源加速替代传统能源,例如把煤电替代为太阳能发电、风电,把化石燃料替代为绿电、氢能、生物合成燃料等。其中新能源汽车就是一个典型例子,渗透率从2020年的5.8%逐年快速增长至2024年的47%。

06 智能化

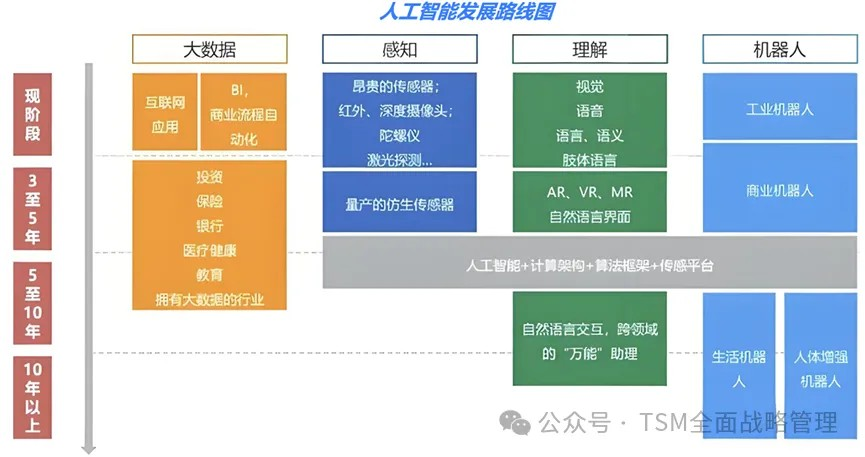

智能化或人工智能(AI)的本质是通过数据、算力和算法的有机结合,提升人类在学习,研究,创造,生产,生活和公共管理中的效率和体验。随着数据可得性的提升,算力成本的下降和算法(模型)的普及,未来普惠化的AI将渗透到学习、工作、生活的方方面面,成为无处不在的工具和助手。因此,各个经济领域、各行各业和每个人的生活都将会被“智能化“或者”AI化“赋能和改变(见图-5)。预计到2035年,全球人工智能的市场规模将超过10万亿美元。

07 全球化

企业的全球化大致可以分为三个阶段:(图-6)。国际化阶段:企业主要通过海外代理商以出口贸易的方式进行海外市场拓展,这样可以较小的代价和较低风险,打开国际市场,增加收入来源;跨国化阶段:企业开始在海外建立销售服务网络,开始针对不同的区域市场提供差异化的产品,部分企业开始在海外建设工厂,以散件进口本地组装的方式进行生产,以规避高额关税,降低生产成本;全球化阶段:企业在利用全球生态资源,建立一套集研发,采购,生产,销售,服务和业务管理于一体的全球化运营体系,企业也成为全球化+本地化(Glocal)的企业。回顾经济发展史,全球已经经历了四次全球化浪潮,第一次全球化浪潮始于19世纪末,结束于1914年,受益于工业革命带来的交通和通信进步。第二次全球化浪潮是从1945年二战结束到1989年的这段时期。第三次浪潮从1989年柏林墙倒塌和1991年苏联解体开始,以2008年全球金融危机告终。随着全球从金融危机中复苏,数字经济崛起、人工智能发展以及中国作为全球经济动力发挥日益重要的作用,第四次浪潮于2010年拉开序幕。但从2018年开始,随着国际地缘政治格局的剧烈变化,特别是后疫情时代,我们看到保护主义情绪、关税和其他贸易壁垒的增加,呈现出逆全球化,甚至去全球化的迹象。但不管怎样,作为世界工厂和全球工业制造龙头的中国,无论从产能的释放还是从业务盈利性角度(一般企业海外业务的毛利都远高于国内业务),全球化肯定是大多数企业的必然选择,无论是从小规模的出口贸易商或者跨境电商的卖家,还是到规模化、全球化运营的企业,都可以走自己的全球化之路,也就是说未来大部分的中国企业都将会是国际化企业。

3.机会——中国有哪些机会?

基于未来10年的七大趋势,我从基础、主题、地域三个维度梳理出未来业务机会矩阵(见图-7)。具体来说就是新制造、新能源和新智能是支撑经济发展的三个基础,而节约、创新和服务是未来经济的三个核心主题,最后全球化是未来中国经济版图的地域覆盖范围,其中包括了新兴国家经济体和发达国家经济体。

01 节约经济

节约经济的核心是通过降低资源或能源消耗来提升经济活动的ROI。在制造领域包括了用新材料替代传统材料、传统产业的升级、以低价国产替代高价进口等;在能源领域涉及光伏/风能发电、超高压输电、氢能/生物燃料、新型储能等降低用能成本的产业;在智能化领域包括了低成本的AI大模型、低功耗芯片、绿色/新能源计算等产业,旨在实现低能耗下的算力提升。

02 创新经济

创新经济的核心是通过新一代的技术创新来提升生产力和经济价值,从而创造新的市场和产业。在制造领域主要涉及新材料、高端装备、生物技术等新兴战略产业;在能源领域主要涉及新一代太阳能电池、源网荷储一体化的新型电力系统建设、固态电池、长时储能等,他们共同的目标就是支持能源结构的变革,提升能源的生产与使用效率;在智能化方面则包括了云计算、5G网络/光通信、高性能AI芯片、量子计算、光子计算等,这些产业的目标主要是为了实现计算能力的跃迁。

03 服务经济

服务经济的核心是通过将制造、能源和智能以服务化的方式进行价值的创造和交付。在制造领域包括智能制造的升级改造、绿色工厂的建设、产品回收与资源再利用的循环经济产业、低空经济产业等;在能源领域包括了充电网与储能电站的建设与运营、微电网/虚拟电厂的建设与运营、综合能源管理服务、绿电/绿证/碳交易等;在智能化方面涉及包括零售、餐饮、家政、健康、文化、旅游等领域的生活服务行业、包括工业软件、企业管理软件、工业互联网、云服务在内的信息技术服务、包括交通/能源/医疗/教育/城市管理/政务管理等领域的公共管理服务。

04 全球化经济

全球化经济的核心是通过跨国贸易、对外直接投资、国际项目和国际合作等方式开展全球范围的经济活动并创造经济价值。理论上除了贸易管制领域或资源条件限制业务,几乎所有的国内业务都可以在全球范围开展业务。而全球化的目的地主要包括了以“一带一路”为主体的新兴国家经济体(约150多个)和发达国家经济体(约40个)。因此,当一家中国公司的目标市场人口从14亿变为80亿,地域市场从中国本土变为五大洲的时候,这也许是21世纪留给中国经济和中国企业最大和最持久的机遇。

结语

2025年是中国经济在全球范围实现全面赶超的关键节点,也是进入下一轮升腾向上国运的新起点,对于每一个国人和中国企业而言,这是的确百年未有之大变局的新开端,其中充满了新的发展机遇。以上只是代表个人的粗浅认识和思考,并未能把各个经济领域进行覆盖和深入分析,谨希望借此文给那些为未来谋划的企业和人士提供一些思路和启发,并激发大家对未来的希望和信心,继续为中华民族的伟大复兴添砖加瓦。

本文作者介绍

谢健民(Jeff),CHEMBA校友,TSM全面战略管理体系的开创者,资深战略管理专家和战略赋能导师。曾任IBM全球企业咨询服务BLM首席战略顾问、埃森哲咨询总监、财富500强企业中国区市场/产品/服务负责人,他拥有超过28年企业管理和战略咨询经验,为OPPO、海康威视、吉利汽车、联想、京东方、美的、海信、创维、隆基绿能、阳光电源、顺丰、德邦、良品铺子、大参林、小天才、舒客、万科、伊品生物、海普瑞药业、泰瑞机器、中鼎集成、利欧股份、零壹工业、中国人保等上百家企业提供战略咨询和赋能辅导服务,帮助企业搭建战略管理体系和提升战略管理能力,涉及的行业包括了高科技、新能源、装备制造、医药/医疗、家电、消费品、商贸/零售、物流、汽车、家居/建材、旅游、保险、NGO等众多领域。