明大风华系列 | 卢鹤绂:从明大走向核能时代的缔造者

明尼苏达大学驻华代表处UMN

2024年是明尼苏达大学接收国际学生的第150个年头,在这个特殊的时刻,我们开启了「明大风华——中国校友的光辉与情怀」系列文章,讲述七位杰出校友的动人故事,记录他们“心系明大,情牵中华”的动人岁月。这些故事不仅彰显了教育无国界的精神,更奠定了中美两国在教育、学术和文化交流中的深厚基础。

明大风华系列 | 卢鹤绂:从明大走向核能时代的缔造者

提到核能、原子弹、理论物理学,大家或许会首先想到爱因斯坦或邓稼先,而对卢鹤绂这个名字颇感陌生。然而,卢鹤绂不仅是中国七位“两弹一星”元勋背后的导师之一,还被誉为“中国核能之父”,为中国核科学的发展做出了巨大贡献。 卢鹤绂毕业于明尼苏达大学理工学院(College of Science and Engineering),1941年获得博士学位,1980年当选中国科学院院士。在明大求学期间,卢鹤绂与众多学术大家建立了深厚的友谊,为日后中国的科技现代化进程打下了坚实的基础。

尽管他曾与诺贝尔奖一线之隔,但在祖国抗日战争爆发的关键时期,他毅然登上了返回中国的最后一班轮船。回国后不久,他的研究团队荣获诺奖,但卢鹤绂从未后悔,因为他始终将祖国的利益置于个人荣誉之上。 2024年是卢鹤绂院士诞辰110周年。我们希望通他的故事,寄托对明大校友的缅怀之情,传递他那无私奉献的精神,与更多在中美教育、学术科研、文化交流中做着积极贡献的同仁共勉。

称量原子质量的中国人

卢鹤绂(fú)原籍山东莱州,1914年6月7日出生于沈阳。父亲卢景贵是中国上世纪早期公派赴美留学生,后回国担任铁路工程师。母亲崔可言在日本东京女子学院公费留学,后从事教育工作。在家庭的熏陶下,天资聪颖的卢鹤绂从小就对自然科学产生了浓厚的兴趣。 1936年,卢鹤绂以全优的成绩从燕京大学物理系毕业。系主任威廉·班德(William Brandt)教授对他说:“你成绩这么好,应该留学深造。”威廉教授便推荐卢鹤绂到美国明尼苏达大学继续学习。

1936年卢鹤绂院士燕京大学毕业证书

卢鹤绂院士(左)燕京大学毕业留影

卢鹤绂院士的旅程首先抵达上海,随后乘坐轮船前往美国西雅图,再转乘火车到达明尼苏达州最大的城市明尼阿波利斯 (Minneapolis)。当他顺利抵达校园时,映入眼帘的是一座别具一格的大学建筑,大堂前耸立着十根洁白而独特的大柱子,这般景象令他心情大好,旅途的疲惫瞬间烟消云散。

明尼苏达大学 Northrop纪念礼堂(摄于1940年)

1943年卢鹤绂院士(3排右3)在明尼苏达大学的全班同学合影

卢鹤绂在明大主修物理,辅修数学。他的理论物理导师是《物理评论》主编、《近代物理评论》创刊人约翰·泰特(John T. Tate)教授。泰特教授讲课条理清晰,善于启发,这种教学风格对卢鹤绂回国后的教学方式产生了深远影响。 同时,教授他原子物理实验课程的是系主任亨利·埃里克森(Henry Erikson)教授和维约翰·威廉姆斯(John Williams)教授负责,教授力学的是爱德华·希尔(Edward Hill)教授和约翰·巴丁(John Bardeen)教授。 读书时,卢鹤绂还受聘为物理系的助教。他主要负责物理实验课程,指导过的明大学生高达数百人。

卢鹤绂院士在明尼苏达大学学习时留影

当时,卢鹤绂在明大研究生院主攻原子物理方向,正是美国乃至全世界科学研究的热门课题。卢鹤绂决定先攻读硕士学位,再攻读博士学位。 当时泰特教授正在研究质谱仪在分子物理上的应用,卢鹤绂在拜访泰特教授时,泰特教授便拿出了本诺贝尔奖获得者阿斯顿的著作《同位素》让他读完,在专心致志攻读的同时,卢鹤绂发现锂7和锂6的丰度比是个令人极其感兴趣的问题。经不少名家研究,丰度比的测定结果却大相径庭,从8到14不等,究竟哪个数值对?卢鹤绂决定向名家们提出“挑战”。

1930年的明大物理与天文学系(John T. Tate Hall)

如今的明大物理与天文系(John T. Tate Hall)

当时有两种测定锂元素天然存在的同位素丰度比的方法:一是质谱法,二是光谱法。相比之下,质谱法更加直接和准确。而且,明尼苏达大学在质谱仪研究方面具有领先优势,这让卢鹤绂更坚定了使用质谱法的决心。他向泰特教授提出了自己的计划,得到了教授的高度赞赏。然而,当时质谱仪仍处于初创阶段,市场上没有现成的仪器可供购买。于是,心灵手巧的卢鹤绂决定亲自动手,在校园里设计和制造一台质谱仪。

卢鹤绂院士在明尼苏达大学实验室

作为明尼苏达大学的助教兼研究生,卢鹤绂有权使用储备室的资源,这为他制造设备提供了极大的便利。他开始着手设计制作质谱仪。质谱仪的核心部件是一个大型真空管,为此,他要从学习吹制玻璃开始,最终成功制作出了真空玻璃管。经过努力,卢鹤绂成功制造出了一台高标准的聚焦型180度质谱仪。 实验正式开始后,卢鹤绂在明尼苏达大学阿尔弗雷德·尼尔实验室(Alfred Nier Laboratory)夜以继日地工作,几乎不离开设备旁,连吃饭都在实验室里。终于,他成功地用自己制造的质谱仪准确测定了锂同位素的丰度比。当他将结果告知泰特教授时,教授非常惊喜,确认实验结果完全准确。

1939年卢鹤绂院士在明尼苏达大学求学

卢鹤绂成为世界上首位准确测定锂7和锂6丰度比的学者。这一消息传到明尼苏达大学物理系主任亨利·埃里克森(Henry Erikson)教授那里,他欣喜万分,立刻带着记者赶到实验室,握住卢鹤绂的手赞叹道:“了不起,中国人在称原子的重量!” 卢鹤绂的研究成果在国际核物理界得到了广泛认可和高度评价,业内普遍认为他在1939年发表的硕士论文《热盐离子的质谱仪研究》以及相关实验的成功,是一次伟大的创举。

卢鹤绂院士明尼苏达大学硕士学位证

揭开原子弹秘密的第一人

1939年获得硕士学位后,卢鹤绂又继续进行博士论文的研究工作,尼尔(Alfred Nier)教授作为他的导师。当时铀235核裂变现象被发现,不断挑战科学难题的卢鹤绂又有了新的研究目标,他开始对硼的同位素测量进行实验。

卢鹤绂院士在美求学是留影

1940年4月18日,卢鹤绂在明尼苏达大学的舞台上演出了他最钟爱的京剧《四郎探母》。这场表演是由中国学生组织的一次爱国活动,旨在为中国反侵略战争筹集资金。现场观众除了大学师生、华侨同胞以及美国市民外,还有明尼阿波利斯市的知名音乐家和戏剧家。演出结束后,观众们纷纷慷慨解囊,场面热烈而感人。 《四郎探母》讲述的是帝王将相的故事,揭示战争给人们带来的痛苦。主要突出表现四郎去国怀乡、心悬两地的复杂心情及其剧烈的思想斗争。最著名的歌词是:

“我像笼中鸟,有翅却不能展;

我像远离山的猛虎,孤独而痛苦;

我像南来的雁,迷失了方向。

我像离开水的蛟龙,被困在沙洲上。”

这些歌词表达了一种身在异国的漂泊感,以及深深的思乡之情。当该剧在美国校园里上演时,对于那些远离祖国的中国游子来说,无疑具有特殊的意义。

卢鹤绂院士赠予美国同学的京剧扮相照片

在卢鹤绂撰写博士毕业论文期间,有一次他应邀参加了在明尼苏达州的华人聚会,聚会上他与在圣玛丽医院进修护士专业的吴润辉一见钟情。 1941年,在收获爱情的同时,卢鹤绂凭借论文《新型高强度质谱仪及在分离硼同位素上的应用》一举获得明尼苏达大学博士学位。

1941年卢鹤绂院士获明尼苏达大学博士学位留影

卢鹤绂院士的博士学位证书

冲破阻力 毅然回国

1941年8月24日,卢鹤绂与吴润辉的婚礼在明尼苏达州明尼阿波利斯的一座教堂隆重举行。婚礼虽然简朴,却不失庄重,现场洋溢着幸福与甜蜜的氛围。卢鹤绂和吴润辉的亲朋好友,以及许多美国朋友都参加了这场婚礼。

卢鹤绂夫妇在婚庆典礼后与参加婚礼的友人们合影

在婚宴上,卢鹤绂宣布了他们即将返回祖国的决定,这一消息立刻引起了在场所有人的一致反对。 当时,卢鹤绂和吴润辉在美国都有着令人羡慕的工作。卢鹤绂院士在明大已经担任助教多年,博士学位在即,晋升为教授只是时间问题,而且他还参与着重要的科研项目。吴润辉则在圣玛丽医院拥有一份稳定且受人尊敬的工作。在常人看来,放弃如此优越的生活条件和美好的职业前景,返回战火纷飞、饱受苦难的祖国,实在不是明智之举。

1941年卢鹤绂院士和妻子吴润辉的结婚宴会

一位美国朋友紧握着卢鹤绂的手,劝说道:“卢先生,您是国际物理学界的顶尖人物,已经在核物理研究领域取得了重大突破。放弃在美国的研究机会,实在太可惜了……” 面对朋友的劝说,卢鹤绂坚定地回答:“无论我在这方面取得多大的成就,如果不能为我的祖国所用,对我来说也是毫无意义的。” 最终,卢鹤绂和吴润辉毅然决然地登上了最后一班货轮,跨越大洋,经香港回到了祖国。那一年,他27岁。

1940年卢鹤绂院士和妻子在明州的住所前合影

辗转于多所大学

1941年归国后,卢鹤绂的学术方向发生了重大转变。由于实验条件的限制,他不得不从实验物理转向理论物理。 当时,中国的许多大学都在西迁,卢鹤绂加入了流亡中的中山大学。在荒郊野外的一座古庙中,他讲授理论物理、核物理、量子力学和近代物理,将世界最新的科研成果和思考带入课堂。他还赋诗表达心境:“摘冠卸袍归故里,新声出自旧庙堂。” 1942年4月,借助教学之余的卢鹤绂撰写了《重原子核内之潜能及其利用》的长篇总结性论文,预言了大规模利用原子能的可能性,并在多篇文章中提出了和平利用核能的理念:“吾人对于核变放能之厚望,固不在军事而在增进人间之幸福……将来擦目以待者是为核能时代之开始。” 旨在向国人介绍发现重核裂变的概况及其展望。自此,卢鹤绂被称为世界上“第一个揭开原子能量秘密的人”。 同一时期,卢鹤绂的第一个儿子出生了。村民们常常看到这位从美国归来的教授,将婴儿绑在背上,一边在院子里劈柴,一边唱着京戏,展现出他在困境中的乐观与坚韧。

1943年卢鹤绂院士夫妇和大儿子卢永强在广西的合影

然而,战火继续蔓延,很快,这些苦中作乐的条件也不复存在。中山大学的师生们被迫撤往更加偏远的山区,教学工作变得异常困难。1943年,卢鹤绂辗转加入广西大学,但仅一年后,敌军再次进犯广西,战火步步紧逼,师生们不得不再次流亡。 在逃难途中,师生们来到广西与贵州的交界处,不幸遭遇了匪贼。危急时刻,卢鹤绂挺身而出,说道:“宁死于匪穴,不受辱于追寇。” 这一刻,展现了他作为文人的勇气与担当。他决定前去“拜山”,与匪贼谈判。他对匪贼说:“现在敌军已经打过来了,我从国外回来抗战。这批教师需要内迁到贵州,途径贵地,请高抬贵手。” 匪贼被他的话感动,不仅没有抢劫,还给他们每条船挂上三角令旗。船队因此一路顺利北行,匪贼见到三角令旗便纷纷让路,未曾伤害他们分毫。最终,师生们安全抵达贵州榕江。 1945年春,卢鹤绂接到浙江大学辗转寄来的聘书和旅费,他跋涉20多天,最终到达了黔北的湄潭,加入浙大。

1944年卢鹤绂院士在浙江大学任教的地方

由于地处偏僻,浙江大学理学院设在湄潭,办公室就设在县城最大的一座建筑——文庙内。卢鹤绂在这里开始了他的浙江大学教学生涯。他为四年级学生讲授“理论物理”,同时为三年级学生教授“热学”。尽管每个班的学生只有十几人,但卢鹤绂对每堂课都极为认真。他总是毫无保留地向学生们传授自己的学识和见解,学生们也都十分喜欢听他的课。 在1947年至1948年间,卢鹤绂在浙江大学一边教书,一边继续他的核物理研究工作。他在中国的《科学》杂志上发表了《重核二分之欠对称》的研究报告,提出了一种关于核裂变不对称的大胆解释。此外,他还在《科学世界》杂志上发表了《从铀之分裂谈到原子弹》以及《海水传音》两篇总结性论文,继续为中国的科学研究做出贡献。

1948年卢鹤绂院士和妻子的浙江大学教职员证

“卢鹤绂不可逆方程”诞生

当有人问起他最满意的科研成果时,卢鹤绂毫不迟疑地回答:“卢鹤绂不可逆性方程。” 这一重要的科学成就,正是在他深爱的祖国大地上诞生的。 1950年初,基于多年的教学和研究经验,卢鹤绂对经典流体动力学的基本方程提出了质疑,并开始专注于流体动力学领域的研究。在接下来的两年中,他发表了多篇论文,提出了“弛豫压缩基本方程”,这一理论迅速引起了国际学术界的关注和认可,最终被命名为“卢鹤绂不可逆性方程”。这是在世界物理学史上罕见地以中国科学家命名的方程,标志着卢鹤绂在科学领域的卓越贡献。

卢鹤绂院士手稿

到复旦大学任教

1952年夏,中华人民共和国高等教育部进行大学院系调整,浙江大学转型为工科大学,其理学院的主要师资力量被陆续调整到其他高校。卢鹤绂被调往上海复旦大学任教。 在几次通宵备课后,卢鹤绂开始授课。他讲授的“热力学”课程采用了美国物理学家季曼斯基(Zemansky)的著作,并结合了苏联的教学经验,深受学生们的欢迎。 1953年,在朋友的推荐下,卢鹤绂加入了九三学社,并迅速成为社内的骨干成员。1954年,复旦大学成立了全国高校中首个分子物理教研室,而卢鹤绂正是这一教研室的奠基者。 担任复旦大学分子物理教研组主任后,卢鹤绂积极响应学校领导的号召,先后主持开办了电光源培训班、原子能培训班、红外线等培训班,为国家建设和发展培养了一批急需的人才。

1953年卢鹤绂院士一家在复旦大学宿舍前合影

北京大学办特殊训练班

1956年,美国《物理学报》刊登了卢鹤绂与姚震黄共同撰写的论文《关于热能中子所致铀235分裂时发出的中子数目的讨论》,这篇论文进一步扩展了爱因斯坦的化学驰豫理论。 同年,卢鹤绂被调往北京大学技术物理系,任教于全国顶级的“546”培训班。在这个重要的培训班里,他讲授《中子物理学》和《加速器原理》两门主课,同时还教授核物理、磁流体力学和等离子体物理学等课程。 卢鹤绂的讲课风格独具魅力,他善于将枯燥的理论内容讲得生动有趣、引人入胜,课堂上常常充满笑声。有时,他还会即兴表演一段京剧,为课堂增添趣味。在“546培训班”执教的两年里,卢鹤绂培养了大批核科学人才,其中包括后来成为“两弹一星”元勋的七位杰出人物。由于他在教学工作中的卓越表现,42岁的卢鹤绂成为了中国最年轻的一级教授。

卢鹤绂院士(右3)与钱三强院士(右4)、周光召院士(左3)、彭恒武院士(右2)等人合影。

一封来自美国大学的聘函

1979年,卢鹤绂受斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College)的邀请,赴美任荣誉访问教授。又应约翰·巴丁院士(John Bardeen)及其他学者邀请,去伊利诺大学等20多个大学和研究机构访问讲学。

1979年,卢鹤绂院士鹤妻子登上中航“923”赴美航班

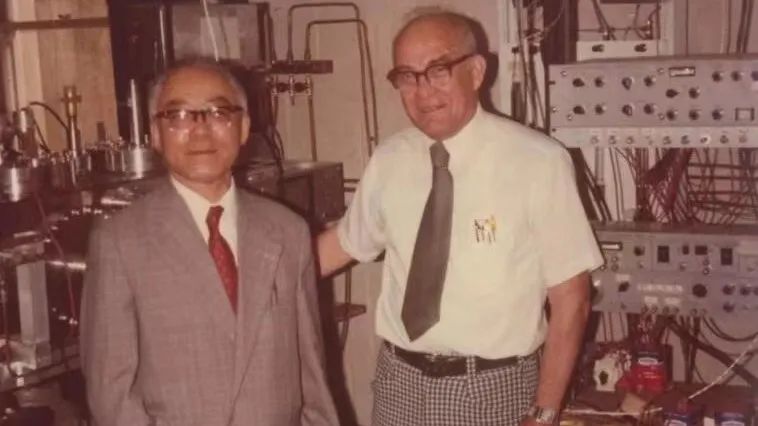

赴美访问期间,美方多次要求卢鹤绂留下,并安排他到华盛顿国家科研机构工作,但他都婉言拒绝。最终美方也欣赏并尊重了他的决定。台湾也曾通过在美的台湾学者,向卢鹤绂夫妇抛出橄榄枝,卢鹤绂同样婉言拒绝。 美国著名物理学家、唯一两次获得诺贝尔奖的学者约翰·巴丁院士在上海科学会堂作报告时说:“如果卢鹤绂当年在美国的话,肯定会获得诺贝尔奖。”

1981年卢鹤绂院士与获两次诺贝尔奖的约翰·巴丁院士、妻子吴润辉

1981年,已当选院士的卢鹤绂及夫人受母校明尼苏达大学理工学院的邀请飞抵明州访问。抵达机场时,卢鹤绂院士当年的导师之一尼尔教授夫妇亲自前来迎接。师生久别重逢,倍感亲切,彼此间仿佛有说不完的话,诉不尽的情。 当天晚上,母校安排卢鹤绂院士夫妇入住校园附近的一家旅馆。次日上午,他们参观了各个物理实验室。如今的实验室规模已经比四十年前扩大了三倍以上。中午,明大在教授俱乐部设宴款待卢院士一行,随后大家一同前往尼尔实验室,讨论科技发展的变迁。

卢鹤绂院士与首次分离铀235的阿尔弗雷德·尼尔教授

下午,卢鹤绂院士向全院同仁分享了自己离开学校回国后的教学与科研经历。许多同仁在听完他的讲述后,被他对祖国的热爱和坚持不懈的科研精神深深打动,纷纷竖起大拇指,向卢鹤绂院士夫妇表达敬意。 晚上,尼尔教授在家中设宴款待卢鹤绂夫妇,20多位同仁欢聚一堂,其中包括卢鹤绂院士的同学兼同事阿尔尼·柯恩博士夫妇,以及他的学生、天文学教授爱德华·奈夫妇。席间,大家回忆起1947年卢鹤绂院士的论文《关于原子弹的物理学》在《美国物理月刊》发表后,引发了广泛关注,尤其在全球热爱和平的人士中引起了热烈讨论。尼尔教授还拿出了多张物理系保存了40多年的卢鹤绂院士当年的照片,众人边吃边谈,往事一一浮现,感慨万千。

1981年卢鹤绂院士夫妇与尼尔夫妇在一起

科研和生活同样重要 卢鹤绂院士作为世界闻名的物理学家,对细节向来重视,无论是工作上还是家庭生活,他都一丝不苟。1986年,卢鹤绂院士的妻子患了严重的老年痴呆症,虽然家中有保姆,但他还是坚持自己照顾妻子。擦口水、理衣服、盖被子,把妻子每天的用药情况和身体指标都记在日记里。家中保姆每每看到卢鹤绂院士深情照顾病重妻子的感人情景,不禁既感叹。

1985年卢鹤绂院士夫妇

直到晚年,卢鹤绂院士仍活跃在物理学的前沿阵地。1995年,81岁的卢鹤绂院士与他的弟子王世明撰写的《对马赫原理的一个直接验证》在美国《伽利略电动力学》发表,该杂志的主编评价这篇论文:“开辟了挑战爱因斯坦的新方向。” 同年5月,明大中国中心(China Center)应邀来到卢鹤绂院士在上海的家中做客。在庆祝会上,原复旦校长杨福家院士表示他自己是明尼苏达大学的学孙,因为他在复旦大学学习物理知识,并在卢鹤绂院士的指导下获得了博士学位。卢鹤绂院士也回忆起了55年前在明大的时光,他是20世纪30年代末明大唯一的物理学博士生。他在明大的导师阿尔弗雷德·尼尔(Alfred Nier)和约翰·威廉姆斯(John Williams)都是世界知名的核物理学家,但对卢院士而言,他们不仅是支持他的导师,更是他的挚友。卢院士还说,他的同学们把他的名字从Hefu改为Hoff,Hoff这个名字伴随了他在明大的全部时光,在Dinkytown的日子也让他终身难忘。 卢鹤绂院士热情的谈论到了明尼苏达大学和他在这里的朋友、同事和导师,并以合唱“Minnesota Rouser(明尼苏达大学的战歌)”为当晚的聚会画上了圆满的句号。

1997年,卢鹤绂院士在在上海逝世,享年83岁。去世前他为世人留下八大提纲44项研究进展,已发表的论文仅仅是他研究内容的十分之一。

1996年卢鹤绂院士在医院

永远的怀念

卢鹤绂院士逝世后,世界各地纷纷发表文章以追思这位物理大师的成就及对人类的贡献。 1998年8月30日 ,卢鹤绂院士纪念铜像在美国休斯敦第一浸信教会学校落成。

卢鹤绂院士铜像安放仪式

2004年,明尼苏达大学物理与天文学系举办纪念活动,怀缅杰出校友卢鹤绂院士的生平和成就。卢院士的两位儿子卢永芳和卢永亮分别前来参加活动。出席活动的还有来自中国、德州和加拿大的卢氏家族成员和卢院士的故友同僚,共20余人。

2004年明大物理系举办缅怀杰出校友卢鹤绂教授的生平和成就活动,也是卢院士铜像在Tate Hall的揭幕仪式 (左起)Sandra Huan、卢永芳、Robert Bruininks、卢永亮、Allen Goldman、Kathyleen Ma

卢鹤绂院士的半身像在明大Tate物理实验室展示

为了纪念卢鹤绂院士,他的后人在明尼苏达大学设立了卢鹤绂奖学金(Hoff Lu Fellowship)旨在为 CSE 理工学学院 - 物理与天文系的研究生提供奖学金支持。通过这一奖学金,希望可以激励更多学子传承卢鹤绂院士的精神,为国家的繁荣贡献力量。

2023年 卢氏奖学金获得者 Yi Huang 研究领域为凝聚态物理学 主要专注无序物理

2022年 卢氏奖学金获得者Ting Gao研究领域为高能物理现象学 主要专注标准模型与 超越标准模型的物理学

写在最后

卢鹤绂院士的一生,是一部浓缩的中国科学家奋斗史,他以智慧和行动书写了中国核能事业的辉煌篇章。从国际学术舞台的巅峰,到在祖国最需要的时候毅然回归,他的选择展现了非凡的担当和坚定的信念。 2024年是卢鹤绂院士诞辰110周年,我们缅怀他的卓越贡献,并希望通过分享他与明大的故事,激励更多致力于中美教育、科研与文化交流的同仁和朋友。 最后祝愿“心系明大,情牵中华”的精神能在明大校友中代代相传,也祝愿中美两国的友谊通过教育与学术的桥梁更加牢固。